最強迷你主機!ROG NUC (2025) NUC15JNK 測試報告 / 275HX + RTX 5080 175W 滿血輸出

挑戰最小體積、成就最強效能。華碩「ROG NUC 2025」新規格(NUC15JNK),在直立迷你 SFF 三公升的體積下,搭載 Intel Core Ultra 9 275HX 處理器與 NVIDIA GeForce RTX 5080 筆電 GPU,有著滿血 175W TGP 輸出,滿足迷你主機玩家對於遊戲效能、影音創作、AI 推論等需求,更具備 Thunderbolt 4、2.5GbE、WiFi 7、2 x M.2、最多 5 螢幕輸出的超齊全 I/O 功能。

NUC15JNK 規格

作業系統:Windows 11 Home

處理器:Intel Core Ultra 9 275HX、8P+16E、24C24T、cTDP 45-75W

記憶體:16GB DDR5-6400 CSO-DIMM x 2

獨立顯示:NVIDIA® GeForce RTX 5080 筆電 GPU、16GB GDDR7、150+25W DynamicBoost

NPU:Intel AI Boost 13 TOPS

儲存:2TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD、1 x M.2 2280 PCIe 4.0/5.0 x4

音效:ALC3251

網路:Intel E3100G 2.5Gb Ethernet

無線網路:Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x 320MHz、Bluetooth 5.4

連接埠(前):電源按鈕、2 x USB 3.2 Gen2 Type-A、1 x USB 3.2 Gen2 Type-C、1x 3.5mm 耳機麥克風

連接埠(後):1 x Thunderbolt 4 Type-C(DisplayPort 2.1)、4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A、2 x HDMI 2.1 FRL、2 x DP 2.1、1 x RJ45 LAN、1 x DC-in、1 x Kensington Lock

變壓器:輸出 19.5V / 16.92A、330W

尺寸:282.4 x 187.7 x 56.5mm、3 公升

重量:3.12 kg

散熱系統:三風扇與雙均溫板架構

ROG NUC (2025) NUC15JNK 開箱 / 直立迷你主機 SFF 尺寸、挑戰最小體績最強效能

未來科技風打造的 ROG NUC (2025) 迷你主機,採用直立式設計、SFF 小尺寸、尺寸僅 282.4 x 187.7 x 56.5mm 換算體積則是 3 公升。這台造型上有著 ROG 的反叛風格,右側採用半透明外殼搭配 ROG AURA 標誌、左側則是大面積 ROG 字樣斜條紋網狀開孔外殼。

硬體規格則採用 Intel Core Ultra 9 275HX 筆電處理器,具備 8P+16E、24 核心 24 執行緒、TDP 55-160W;以及 NVIDIA RTX 5080 筆電 GPU,具備 16GB GDDR7 記憶體與 150+25W 的 DynamicBoost 滿血 TGP 功耗輸出。

系統記憶體則使用 2 根 DDR5-6400 CSO-DIMM,讓迷你主機穩上 6400MT/s 的記憶體時脈;更標配 2TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD 做為系統碟,同時還保有 1 個 M.2 2280 PCIe 4.0/5.0 x4 的擴充能力。

I/O 擴充更無須擔心,具備 Thunderbolt 4、2.5GbE、Wi-Fi 7 320MHz、前後 7 個 USB、3.5mm 耳機麥克風,以及最多 5 螢幕輸出的超強擴充能力,讓迷你主機兼具效能與擴充。

↑ ROG NUC (2025) NUC15JNK 外包裝。

ROG NUC (2025) 採用直立式設計,僅 3 公升的體積像是一本站立的未來百科全書。主機正面有著俐落有形的線條,右側則是富有未來感的半透明外殼,搭配內部的 ROG AURA 標誌與輔助散熱風扇;主機左側則是大面積的斜條紋散熱開孔,並巧妙利用線條反光顯示 ROG 字樣。

↑ 右側半透明外殼搭配 ROG AURA 標誌與輔助散熱風扇。

↑ 左側斜條紋的散熱開孔,以及利用光線反射的 ROG 字樣。

主機正前方有的高塔氣勢,有著 ROG 標誌、AURA 燈效、電源鍵、3.5mm 耳機麥克風、1 個 USB 3.2 Gen2 Type-C 與 2 個 USB 3.2 Gen2 Type-A 等連接埠。(前方連接埠沒辦法置中對齊排列真的有點殘念。)

ROG NUC (2025) 使用輸出 19.5V / 16.92A、330W 的變壓器,DC In 則是常見的圓形供電端子。

豐富 I/O 最多 5 螢幕輸出 / Thunderbolt 4、2.5GbE + WiFi 7

ROG NUC (2025) 提供的 I/O 數量相當充足,後方有著 4 個 USB 3.2 Gen 2 Type-A、2.5GbE RJ45 LAN,以及 1 個 Thunderbolt 4 Type-C(支援 DisplayPort 2.1 輸出),還有 2 個 DP 2.1 與 2 個 HDMI 2.1 FRL 連接埠,最多可連接 5 台螢幕。

此外,主機的散熱主要在從左側的兩顆鼓風扇吸入空氣,再透過氣流將廢熱從後方的鰭片吹出,因此主機擺放時要注意左、右兩側與後方的空間,讓主機有著足夠的散熱空間。

↑ 4 個 USB 3.2 Gen 2 Type-A、2.5GbE RJ45 LAN。

↑ 1 個 Thunderbolt 4 Type-C(支援 DisplayPort 2.1 輸出)、2 個 DP 2.1、2 個 HDMI 2.1 FRL。

輕鬆升級 2 x DDR5 CSO-DIMM、2 x M.2 擴充

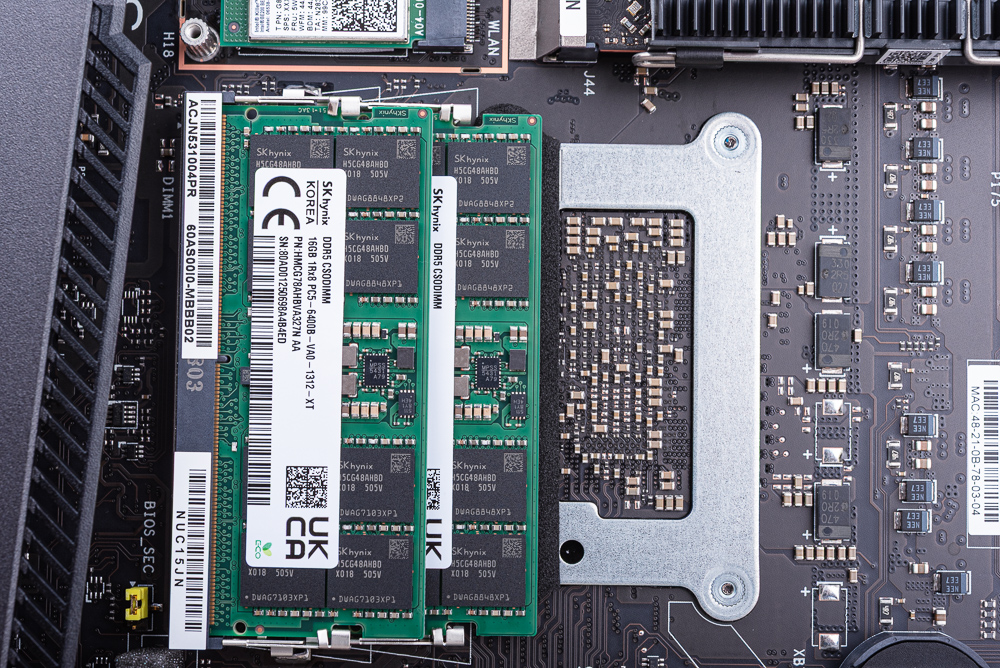

ROG NUC (2025) 迷你主機提供的擴充與 I/O 功能相當齊全。預裝 2 根 16GB DDR5-6400 CSO-DIMM 記憶體,藉由記憶體上的時脈驅動器(CKD)晶片,可確保記憶體穩定在高時脈 6400 MT/s 並且無須額外加壓,更適合迷你主機、筆電等產品。而系統碟則預裝 2TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD,並還保有 1 個 M.2 2280 PCIe 4.0/5.0 x4 的擴充插槽。

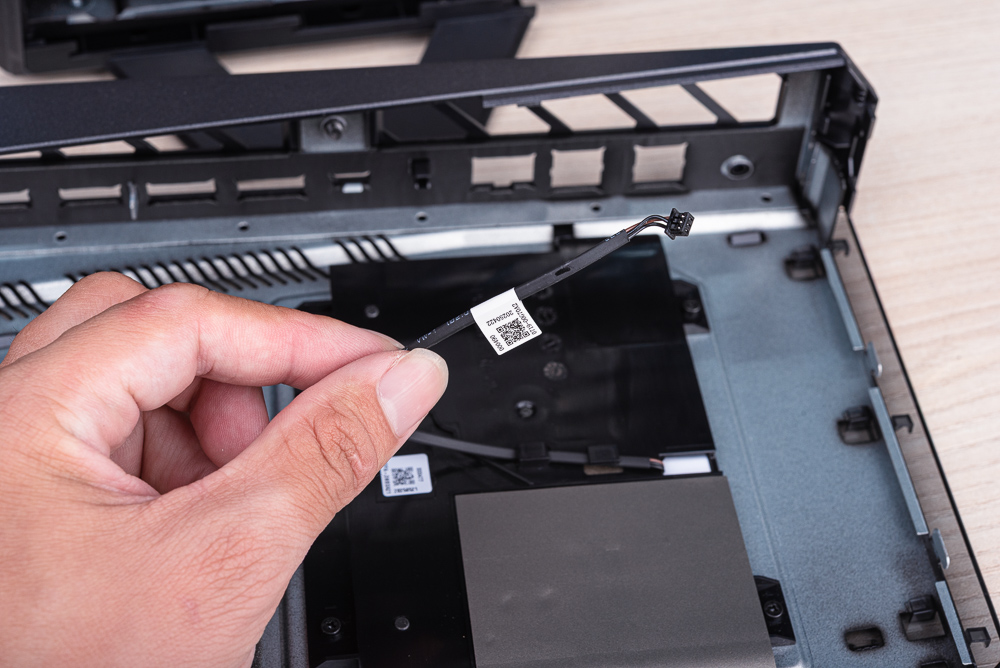

玩家若要擴充 SSD,則可將後方的手擰螺絲鬆開,並將右側的外殼推向機器後方,即可將右側外殼打開,同時要注意內部連接著 RGB 燈效的排線,拆開始要格外注意。

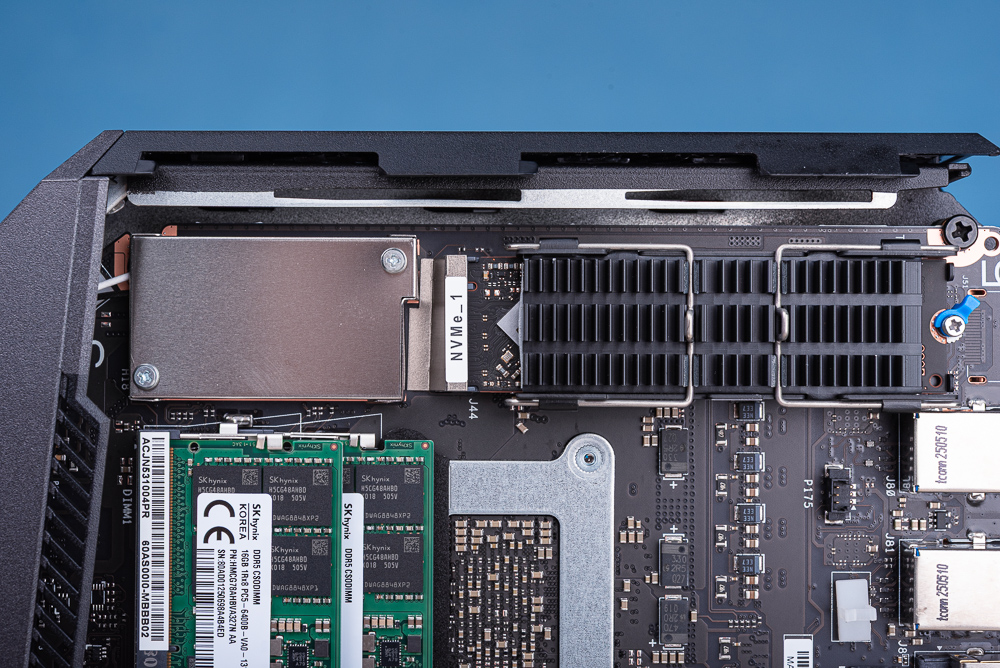

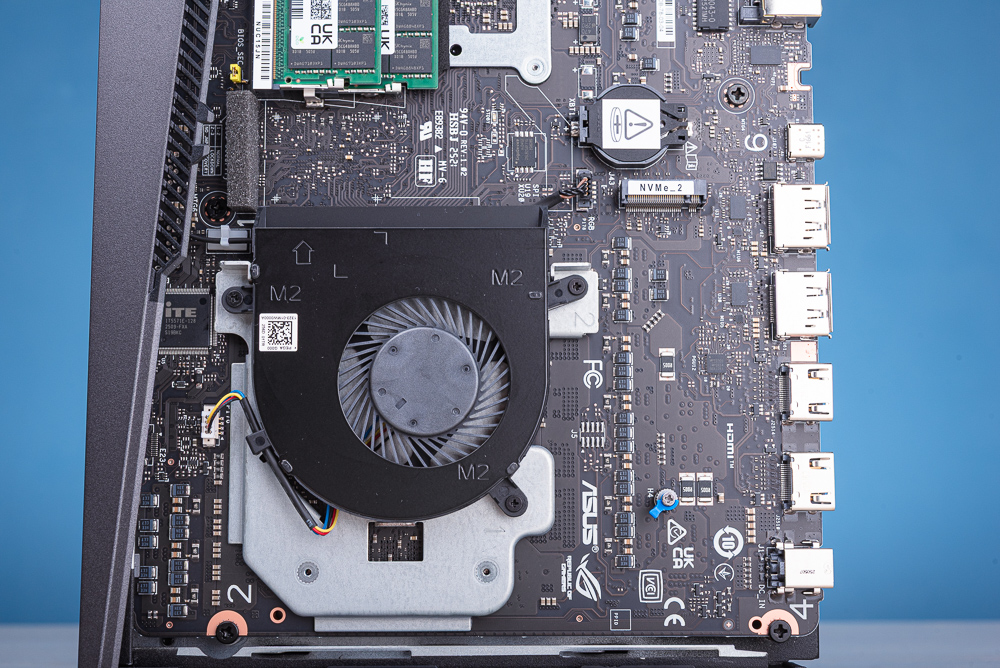

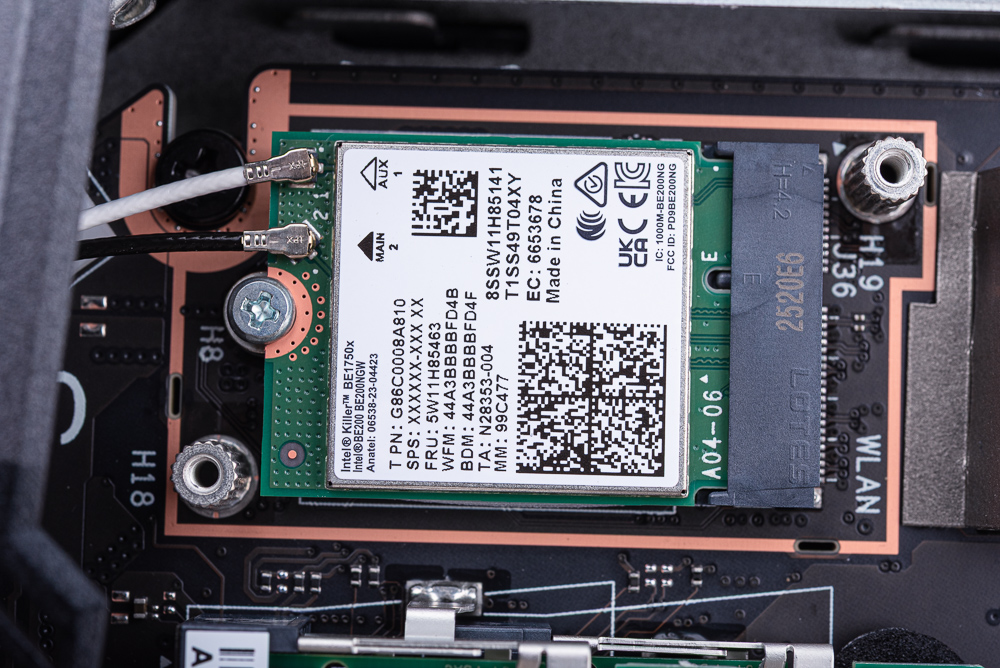

機器右側電路板上方有著第一根 M.2 SSD 並預裝散熱片,還有使用鐵蓋遮蔽的 Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x 320MHz 無線網卡;下方則有 2 個 DDR5 SO-DIMM 插槽,已經預裝 SK Hynix DDR5 CSODIMM 記憶體。

右側下方的輔助散熱鼓風扇,則可將氣流往機殼上方推動,讓內部的 M.2 SSD 有著基本散熱氣流。若玩家額外擴充 SSD,也建議挑選具備散熱器的款式。

↑ Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x 320MHz 無線網卡。

主機左側則是 2 顆大尺寸的鼓風扇,主要散熱方式並沒有太多說明,但在這體積之下應該是使用均溫板替 CPU、GPU 與重要元件散熱,並利用後方的鰭片散熱。

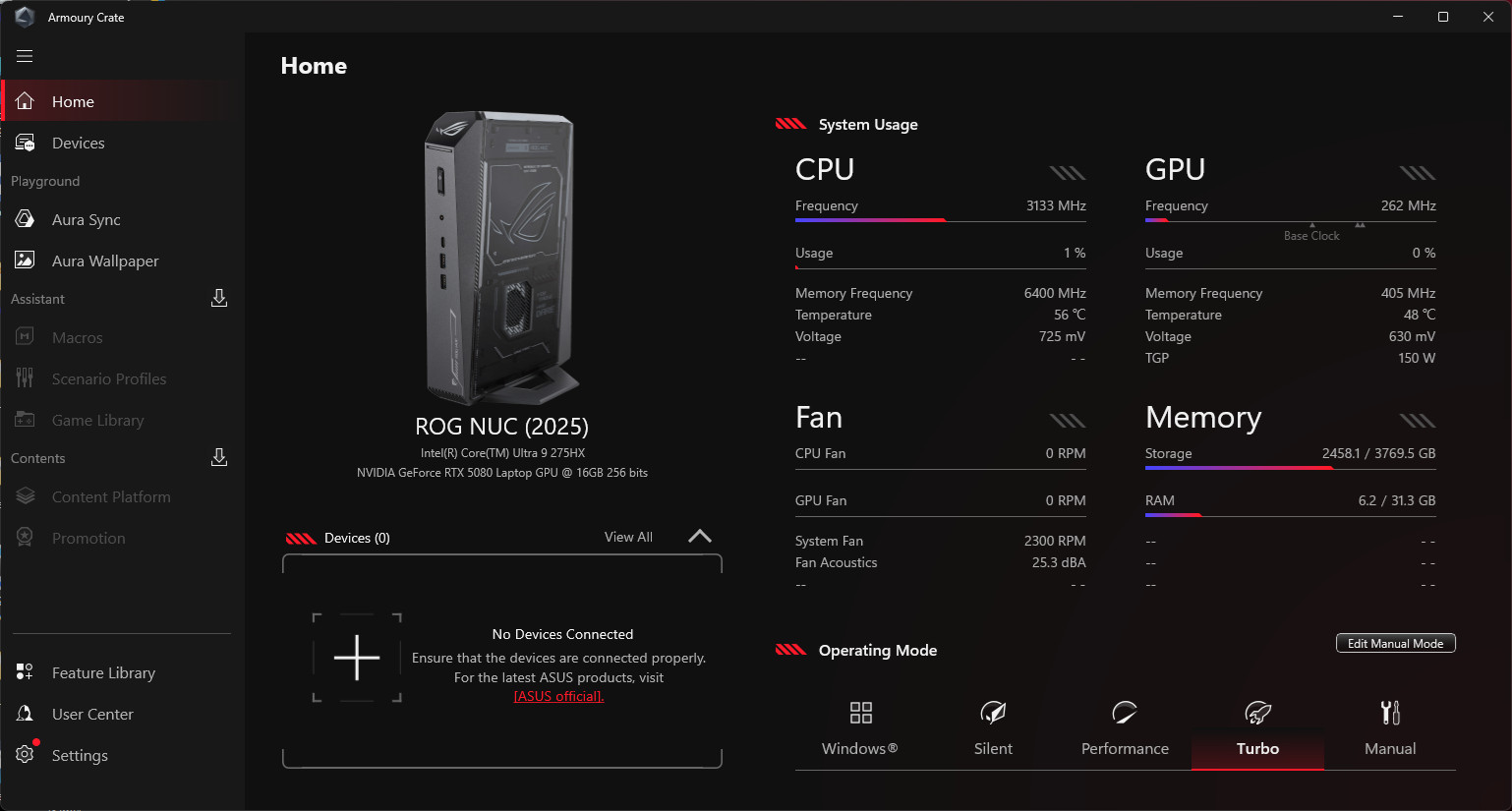

Armoury Crate 監控調整 Performance、Turbo 與手動超頻模式

完成 ROG NUC (2025) 初次的 Windows 11 系統設定後,預設桌面是有點年代感的 ROG 桌布,或許能喚起不少老玩家的記憶。電腦的效能、監控、燈效等設定都可透過「Armoury Crate」軟體來操作。

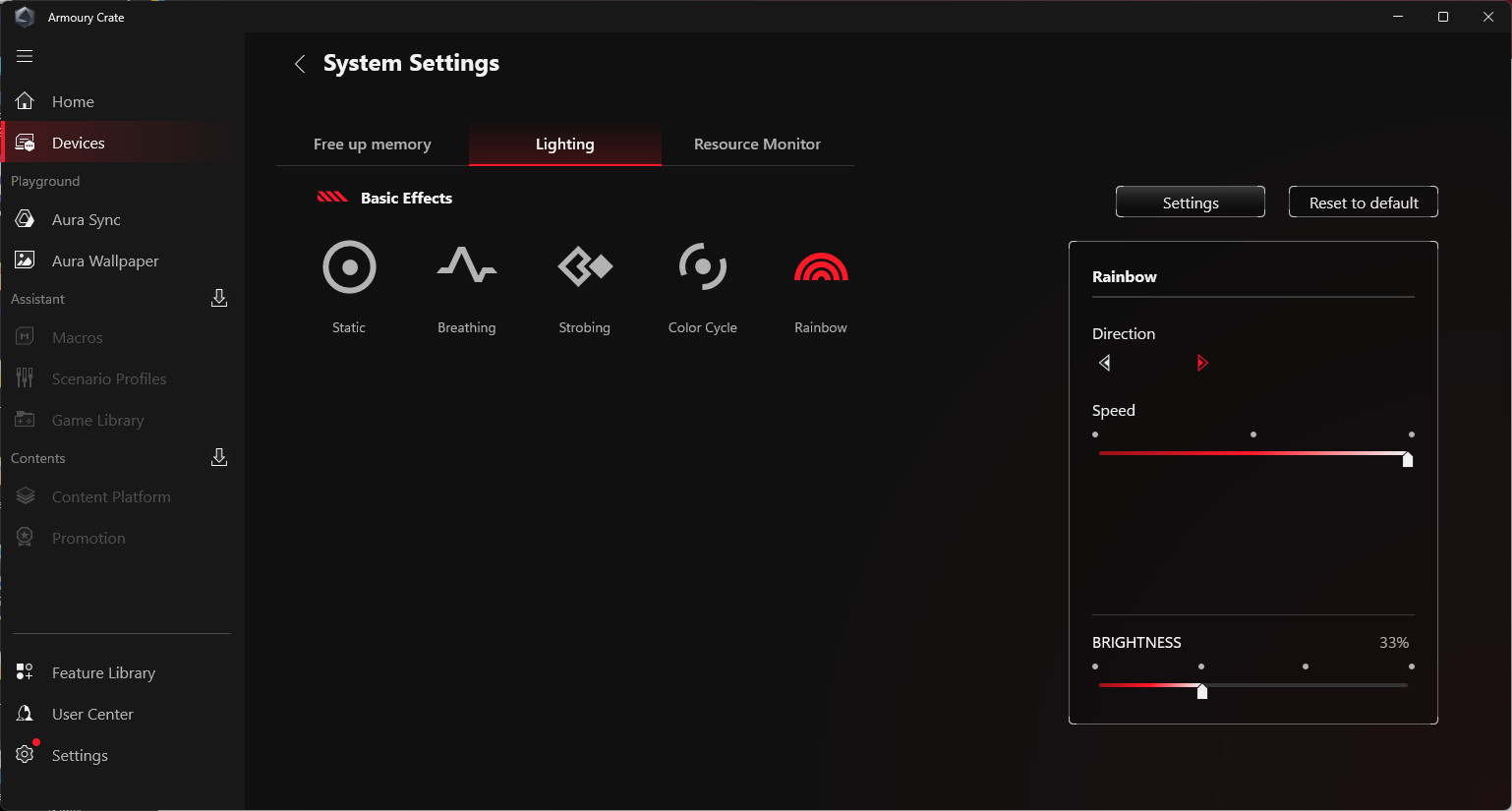

首頁會列出目前 CPU、GPU、FAN、Memory 等硬體監控資訊,以及重要的「Operating Mode」操作模式,提供 Performance、Turbo 與手動超頻模式讓玩家自行選擇。

↑ Armoury Crate 首頁的監控資訊與操作模式設定。

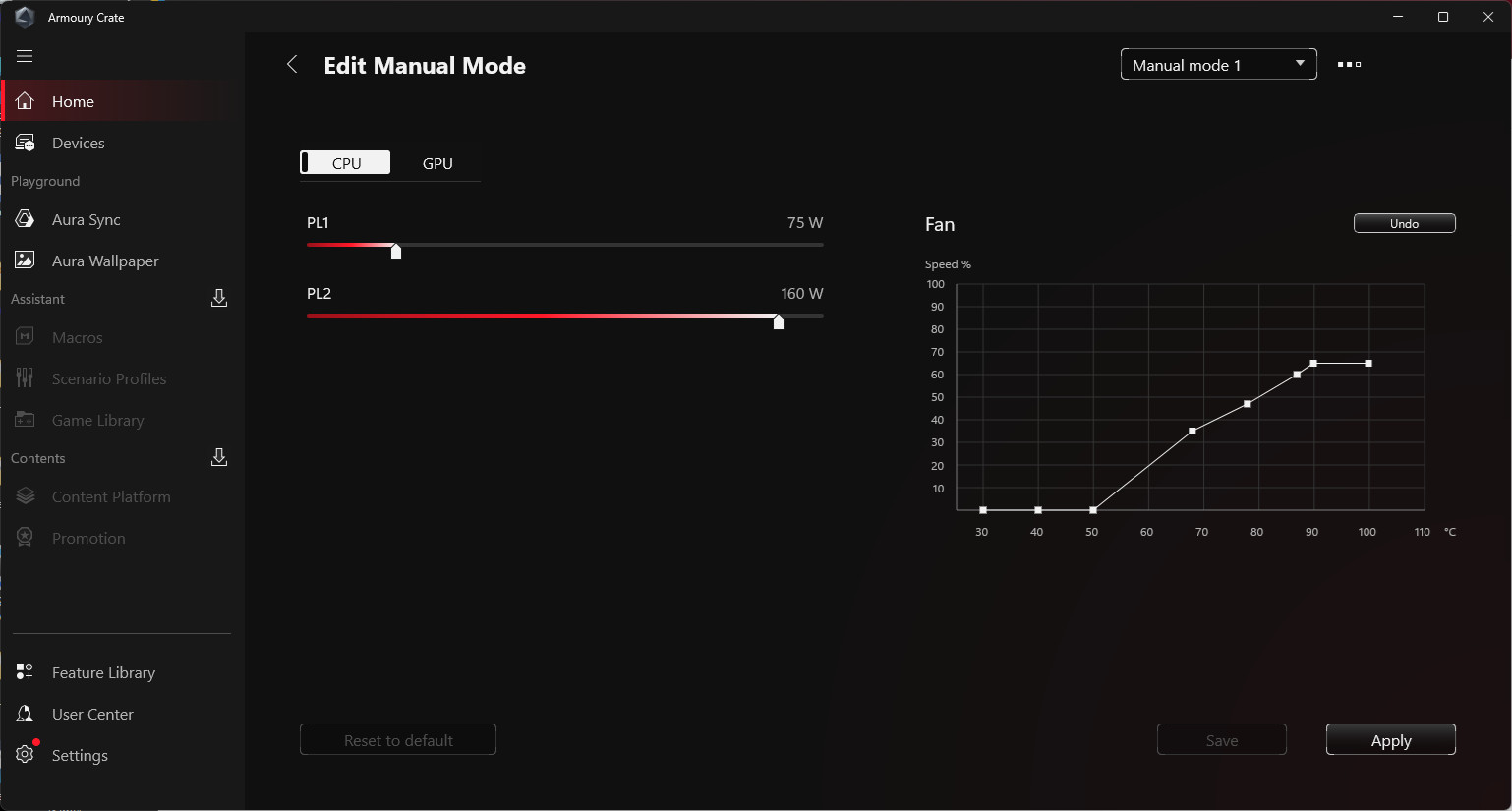

進階自訂模式中,可針對 CPU 與 GPU 進行效能調整與自訂風扇轉速曲線。CPU 主要提供 PL1 與 PL2 功耗上限調整,預設是 PL1 75W、PL2 160W,老實說這設定已經是這體積下的散熱極限,倘若往上解鎖功耗只會讓處理器壓在溫度牆 105°C 運行。

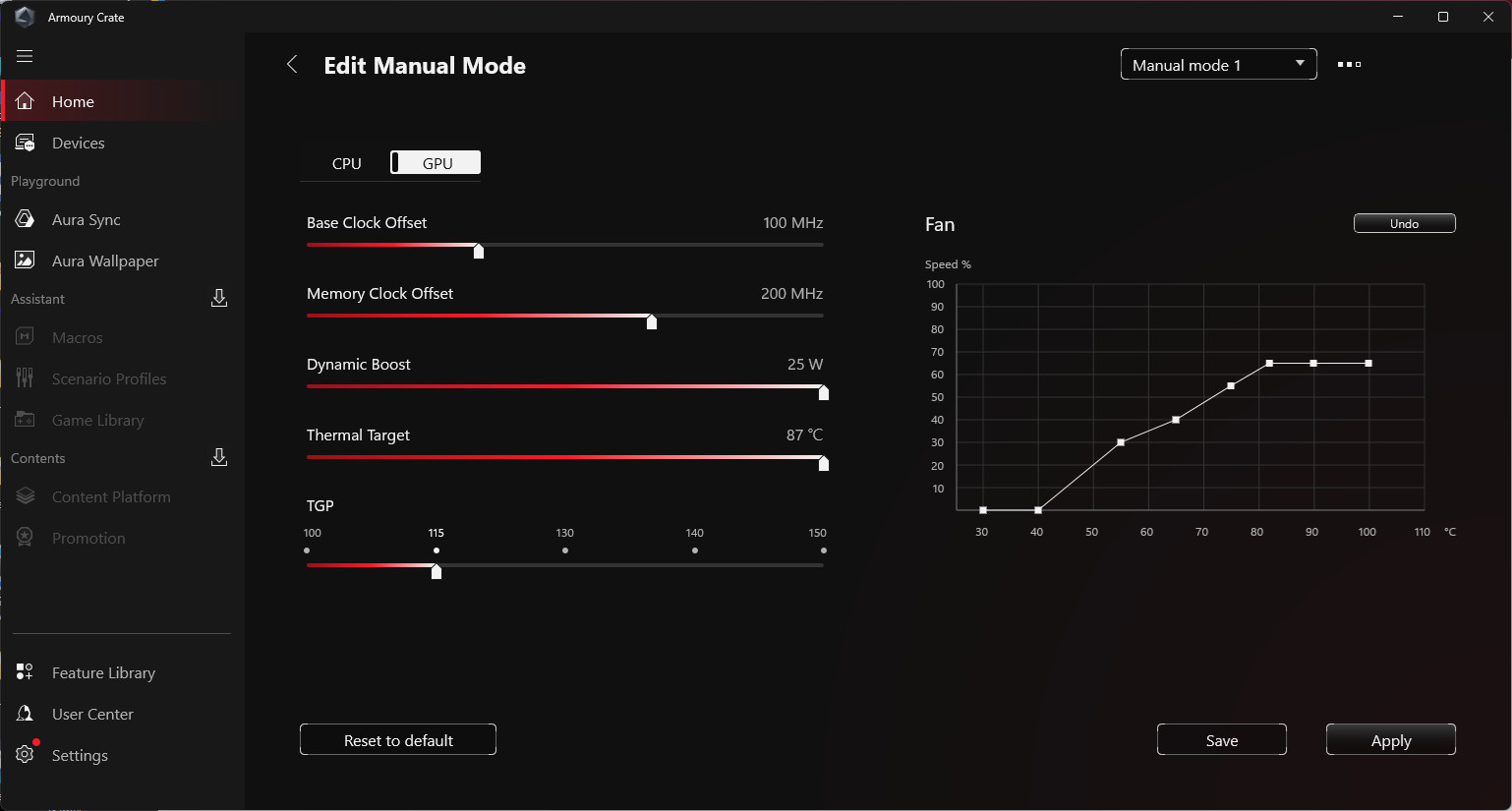

GPU 方面則提供核心時脈、記憶體時脈、Dynamic Boost 功耗、溫度上限與 TGP 等調整項目,以及 GPU 風扇曲線調整。

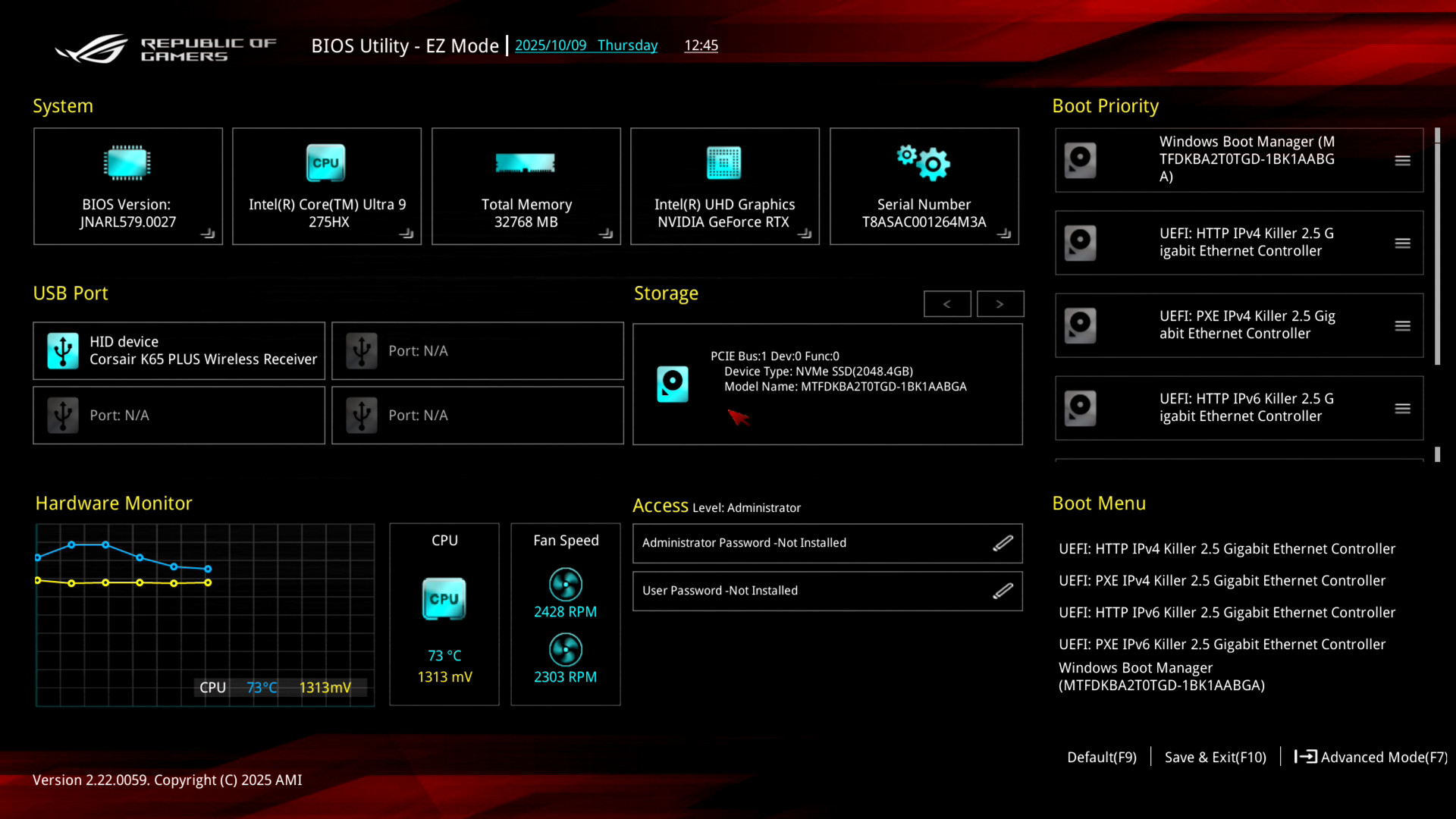

BIOS 功能完整支援超頻、功耗、散熱調整

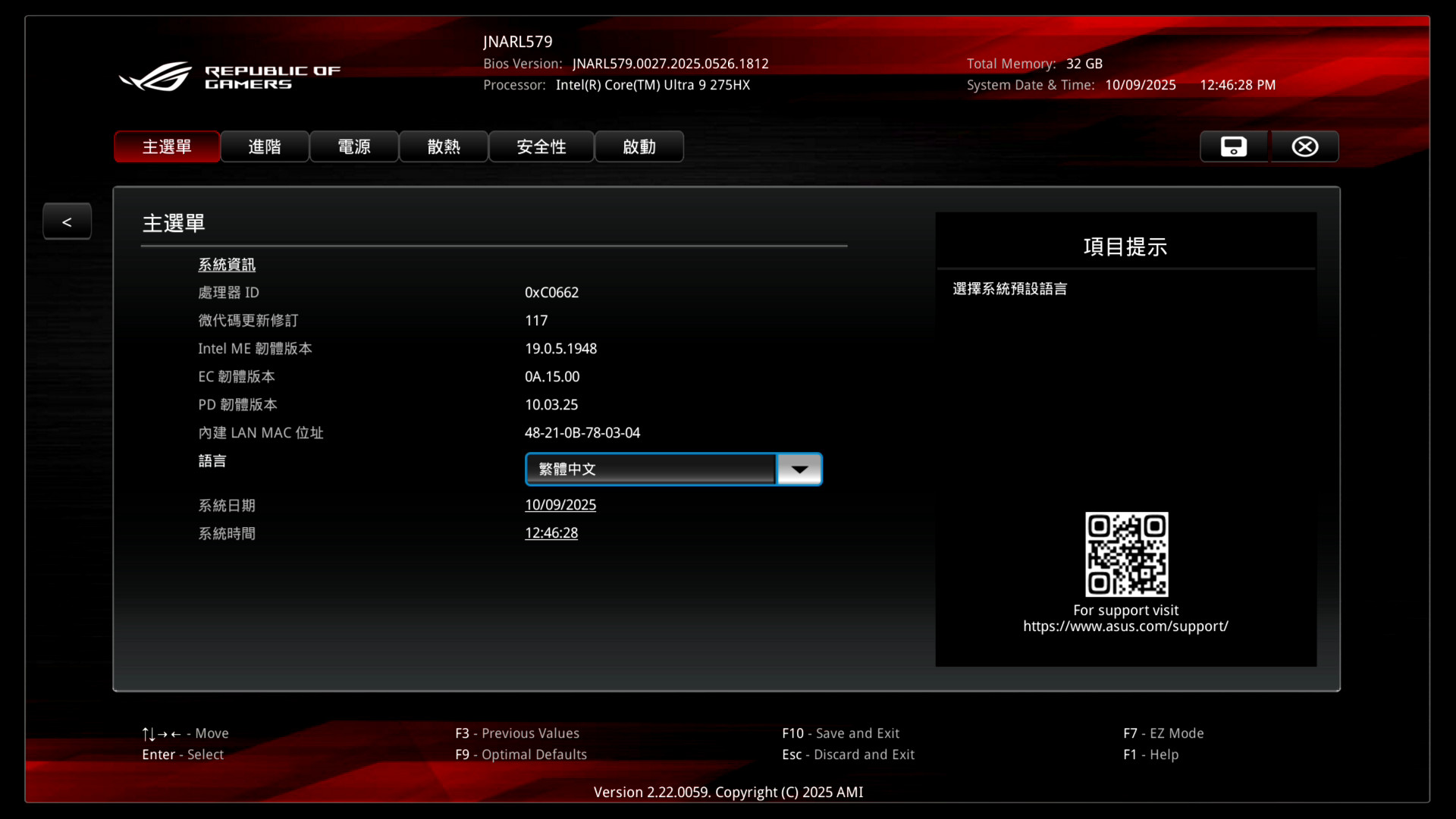

BIOS 設定方面 ROG NUC (2025) NUC15JNK 也提供相當完整的功能,包含超頻、功耗、散熱等都可以調整。簡易模式中會列出目前的 BIOS 版本、規格等資訊,以及開機順序、USB、儲存、散熱資訊等訊息。

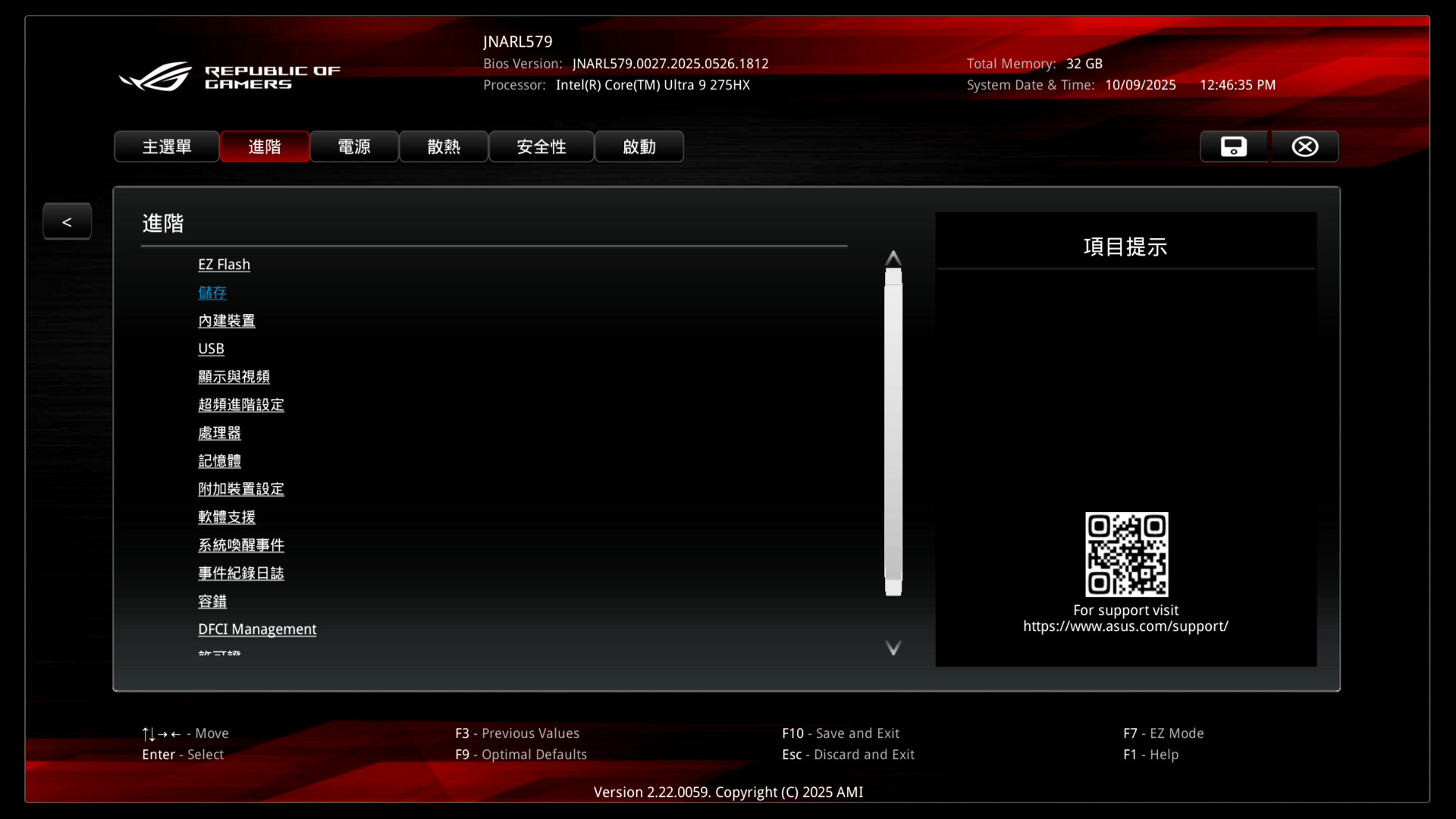

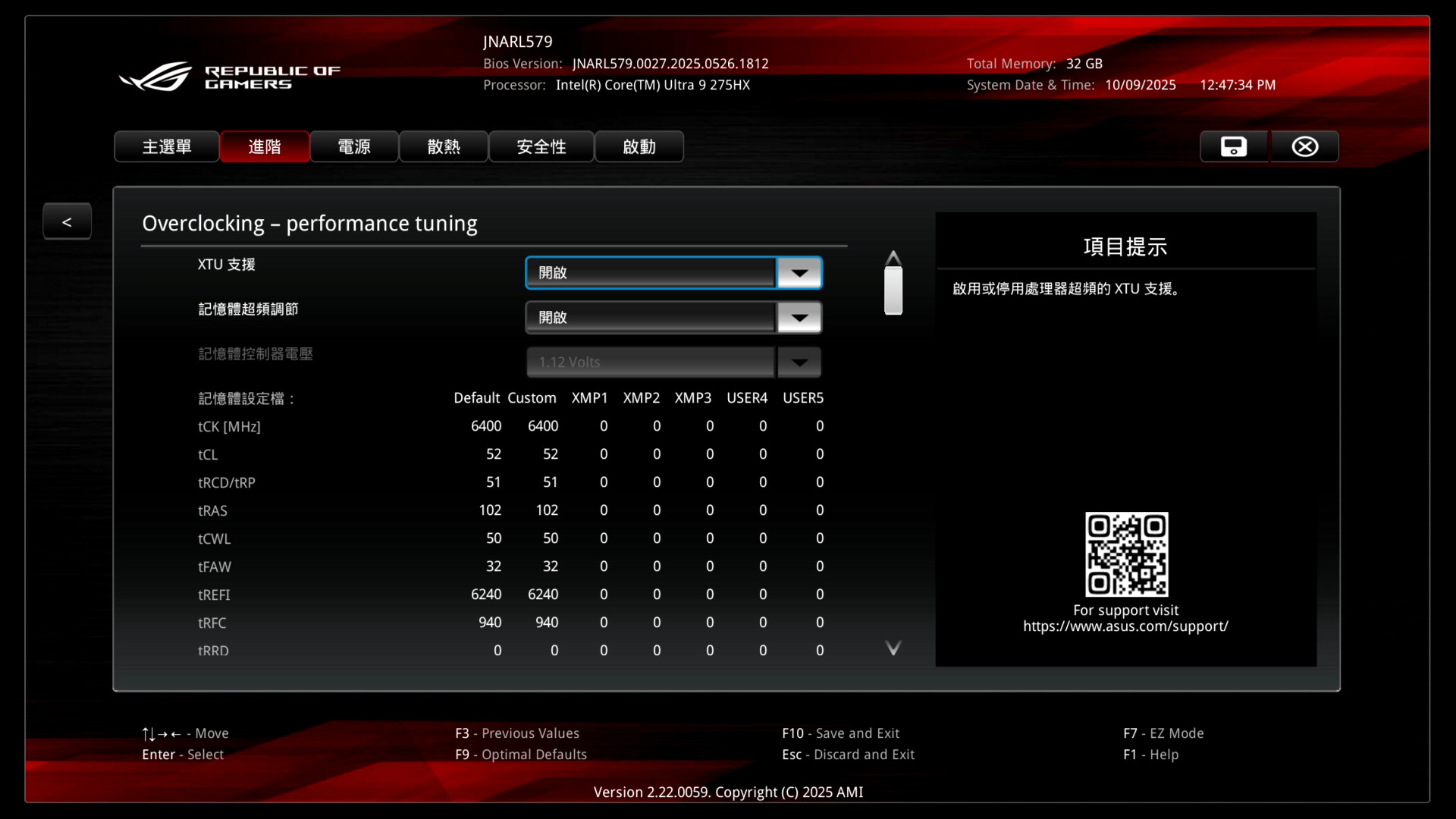

進階模式中,可針對 BIOS 更新、儲存、內建裝置、USB、超頻、處理器、記憶體等個別項目進行設定。

CPU 超頻主要以軟體功能支援像是 XTU 或者是上述提到的 Armoury Crate 軟體來操作。電源測定也有提供最大效能,預設是 PL1 135W、PL2 160W、持續時間 56s,並支援 Intel SpeedStep 等技術。

散熱方面,則有預設的轉速調整模式,以及自訂模式可自訂溫度點對應的風扇轉速百分比。

ROG NUC (2025) NUC15JNK – 創作 PR/LR、Blender、Cinebench 測試

測試使用 ROG NUC (2025) NUC15JNK,主要規格為 275HX、RTX 5080、32GB DDR5-6400 使用 Turbo 模式進行測試,透過影音編輯、3D 渲染、AI 生成推論等測試工具,再加上 4K 遊戲、特效全開測試電競、AAA 遊戲與光追遊戲的效能,並提供 1%Low 與平均 FPS 讓玩家比較好比較。

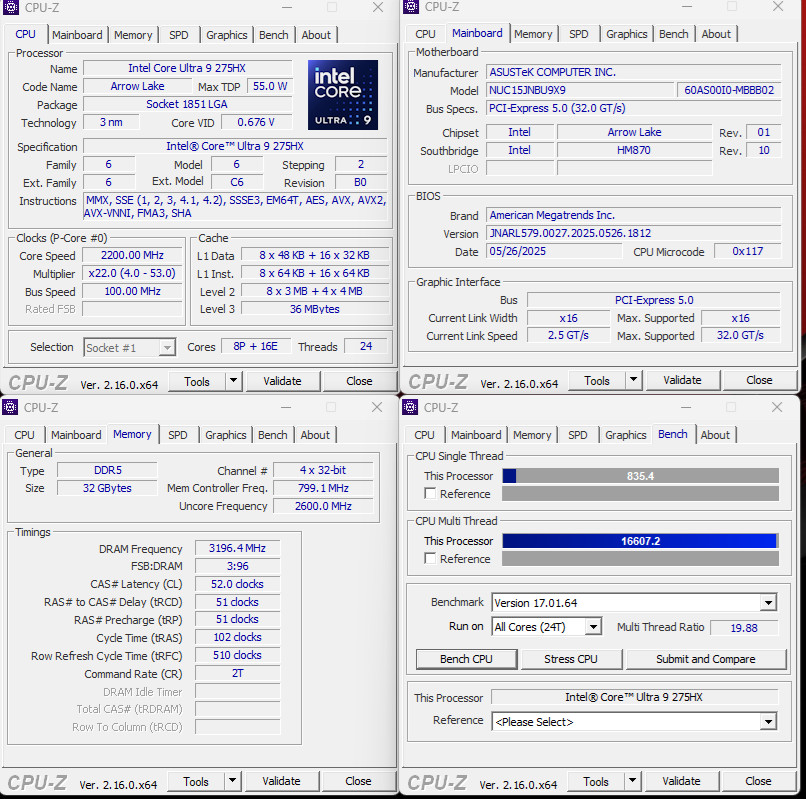

CPU-Z 檢視 Intel Core Ultra 9 275HX 處理器資訊,代號 Arrow Lake、3nm 製程 8P+16E 核心 24 執行緒的筆電處理器,最高 Boost 時脈 5.3GHz、熱功耗為 cTDP 45-75W。記憶體為 32GB DDR5 6400MHz。

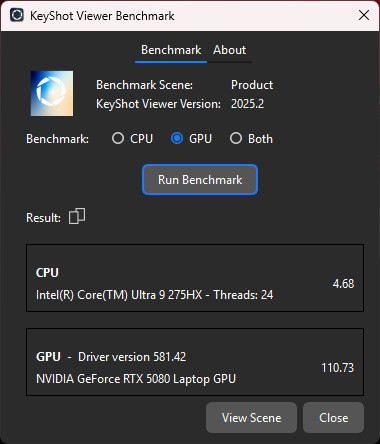

GPU-Z 檢視 NVIDIA GeForce RTX 5080 筆電 GPU,具備 7680 個渲染 CUDA 核心、16GB GDDR7 記憶體、GPU Boost 時脈 1812 MHz,並啟用 Resizable BAR,測試時驅動版本為 NVIDIA 581.42。

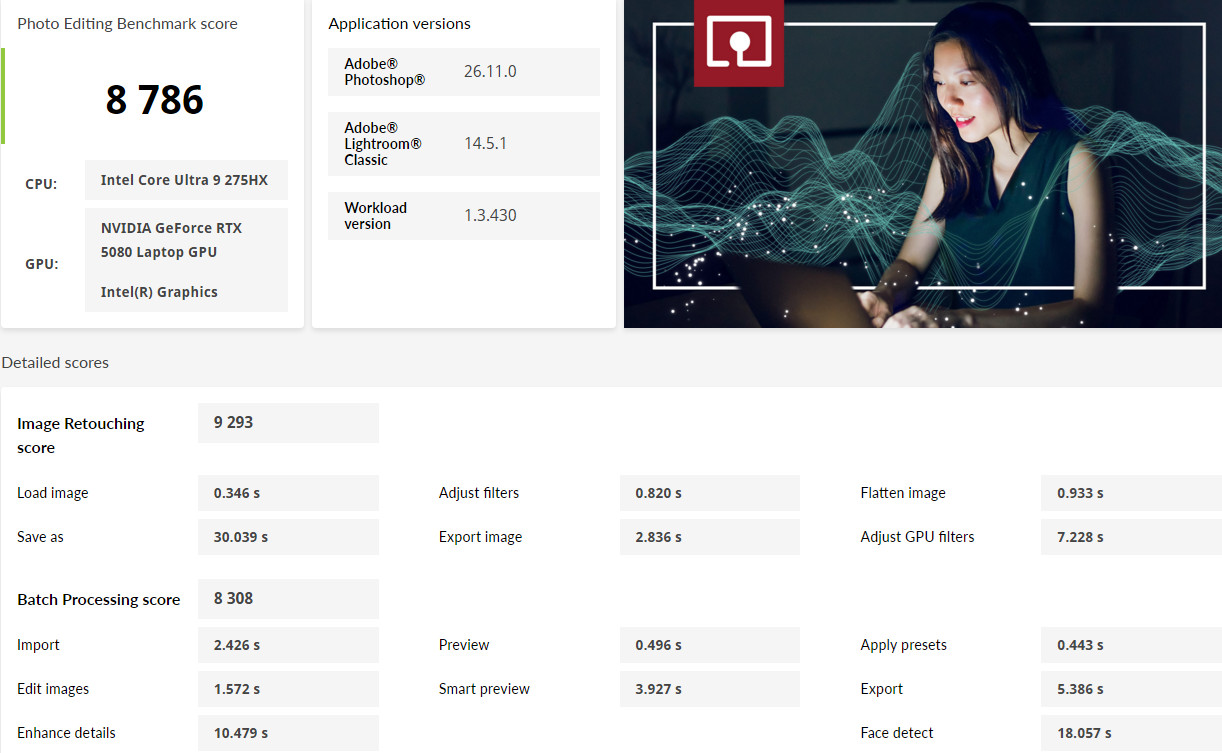

Adobe Photoshop 與 Lightroom Classic 則透過 UL Procyon Photo Editing Benchmark 測試工具;測試的兩個工作情境,Image Retouching test 為使用 Photoshop 進行照片的邊修,並記錄每個步驟的時間,而 Batch Processing test 則是批次使用 Lightroom 進行大量照片的調整與輸出。

ROG NUC (2025) NUC15JNK 獲得 8786 分的成績,影像編修 9293 分、批次處理 8308 分的成績。有著足夠的效能做為影像編修、輸出工作機。

↑ UL Procyon Photo Editing Benchmark。

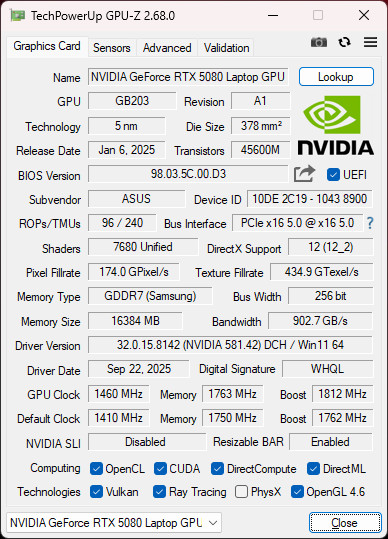

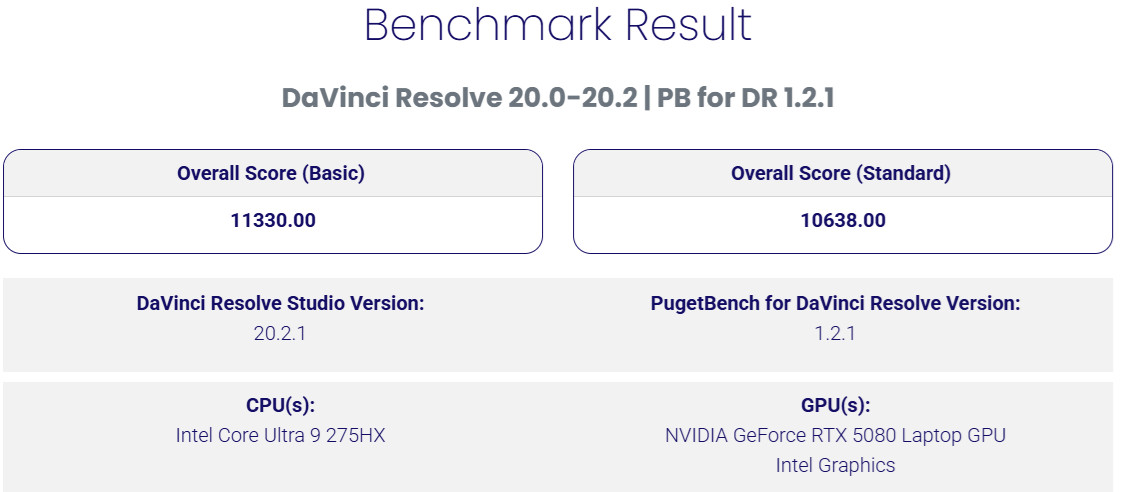

PugetBench for DaVinci Resolve 測試,則針對 4K、8K 的影像測試,包含 4K H.264 150mbps 8-bit、4K ProRes 422、4K RED、8K H.265 100mbps、8K RED 等媒體,並利用 GPU 特效的 OpenFX 與 Fusion 等特效來測試電腦的影音創作性能。

標準測試 ROG NUC (2025) NUC15JNK 獲得 10638 分,比較 PugetBench 資料庫分數這台迷你主機的效能以相當不錯。

↑ PugetBench for DaVinci Resolve。

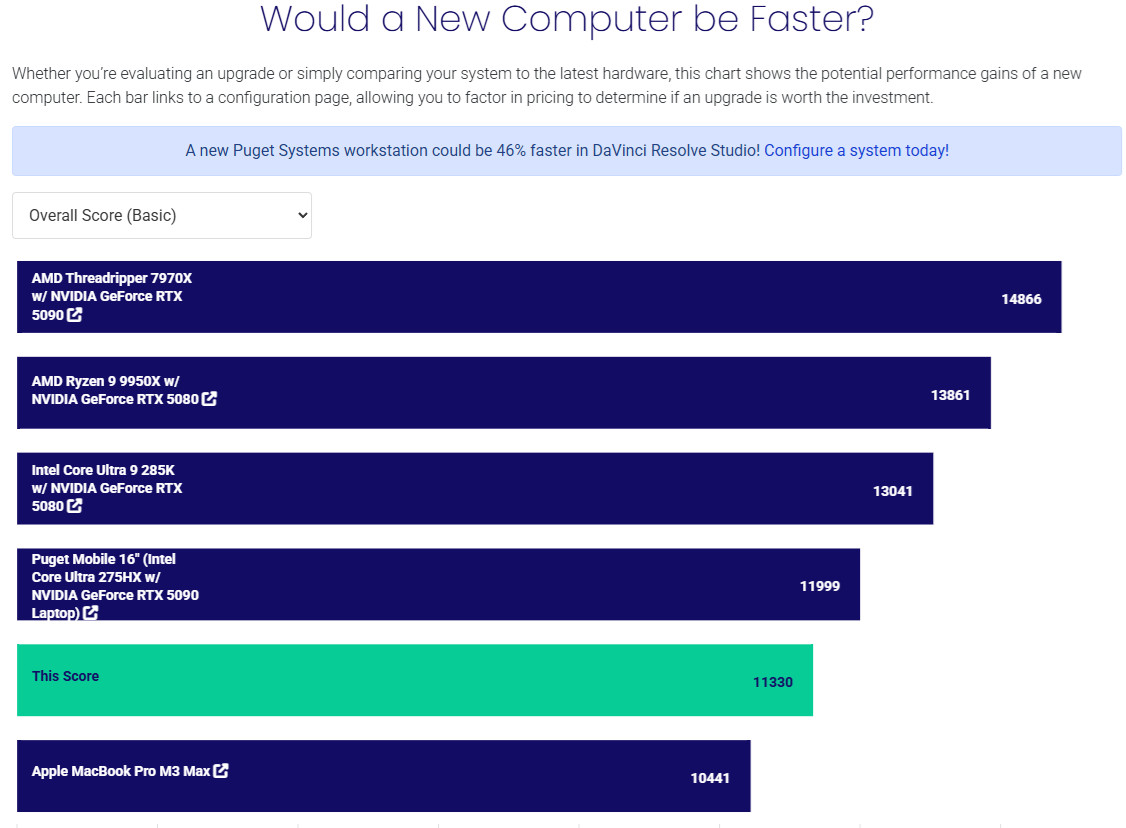

KeyShot 是由 Luxion 所開發的 3D 渲染軟體,能夠快速的建立逼真的 3D 模型影像,並以直覺的介面與即時渲染而出名。KeyShot 預設使用 CPU 進行渲染並支援 GPU 加速渲染等功能,在 KeyShot Viewer 當中提供 Benchmark 功能。KeyShot Benchmark 基準分為 1,測試分數越高代表性能越好。

KeyShot CPU 測試獲得 4.68 分、GPU 獲得 110.74 分。

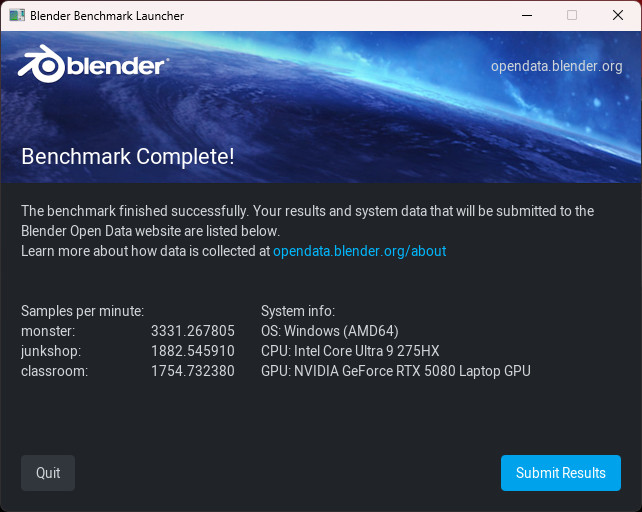

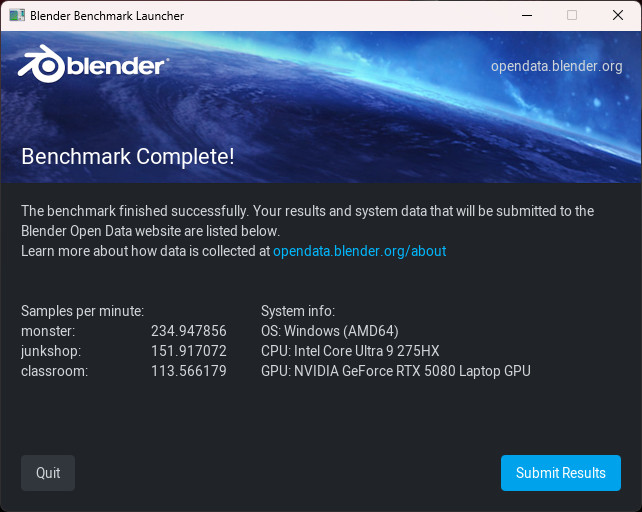

Blender 是跨平台、開放源碼的 3D 創作工具,支援著 CPU 與 GPU 的渲染加速功能,以及各種 3D 作業:Modeling、Rigging、Animation、Simulation、Rendering、Compositing 與 Motion Tracking 等。

通過 Blender Benchmark 測試,RTX 5080 筆電 GPU 可達到 monster 場景 3331.26、junkshop 場景 1882.54、classroom 場景 1754.73 的每分鐘 Sample 數量。

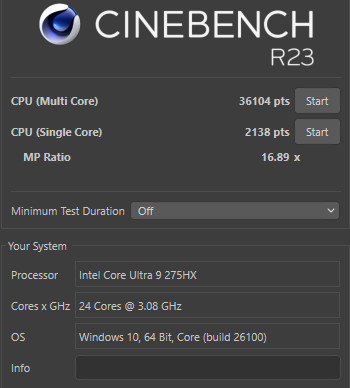

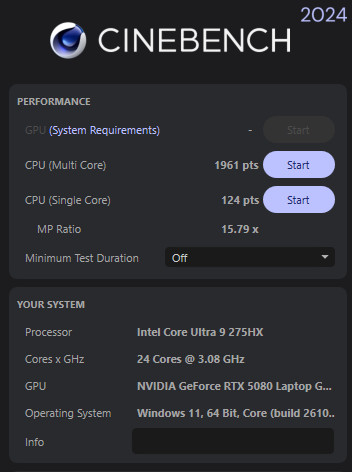

CINEBENCH R23,由 MAXON 基於 Cinema 4D 所開發,可用來評估電腦處理器的 3D 渲染性能;而新版本 2024 全面採用 Cinema 4D 預設的 Redshift 渲染引擎開發,並包含 GPU、CPU 的完整測試並支援跨平台的性能比較。

Core Ultra 9 275HX 在 R23 版本獲得 CPU nT 36104 pts、1T 2138 pts 的性能;2024 版本 CPU nT 1961 pts、1T 124 pts 的成績。

ROG NUC (2025) NUC15JNK – 生成式 AI 測試 IMG、LLM

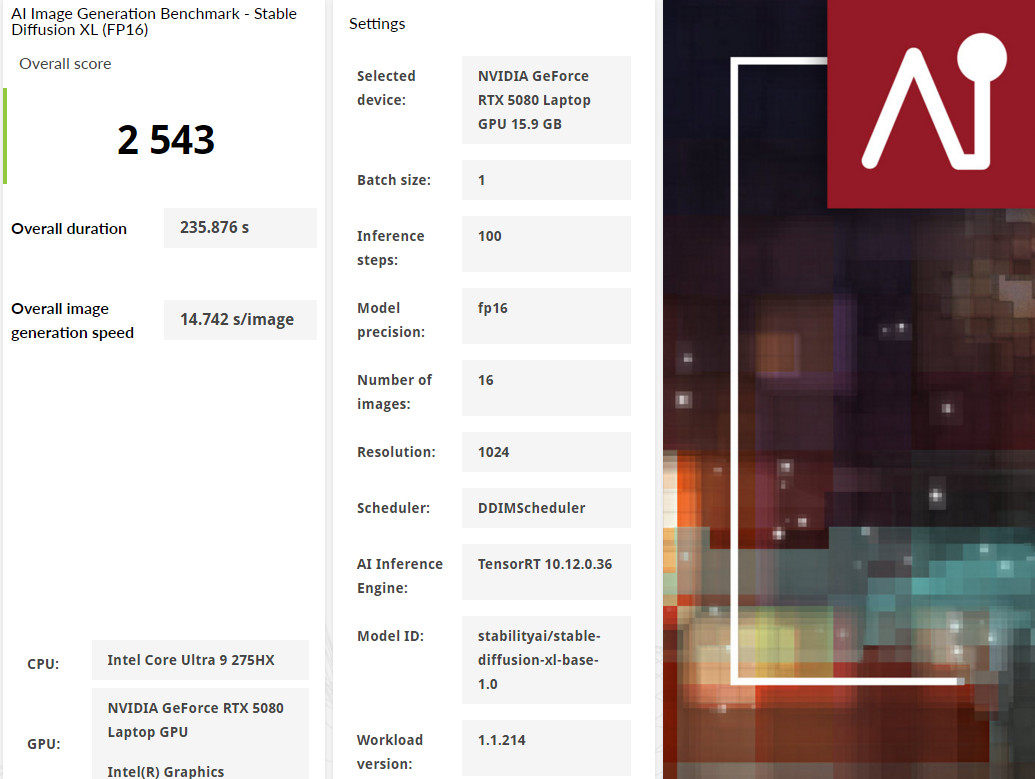

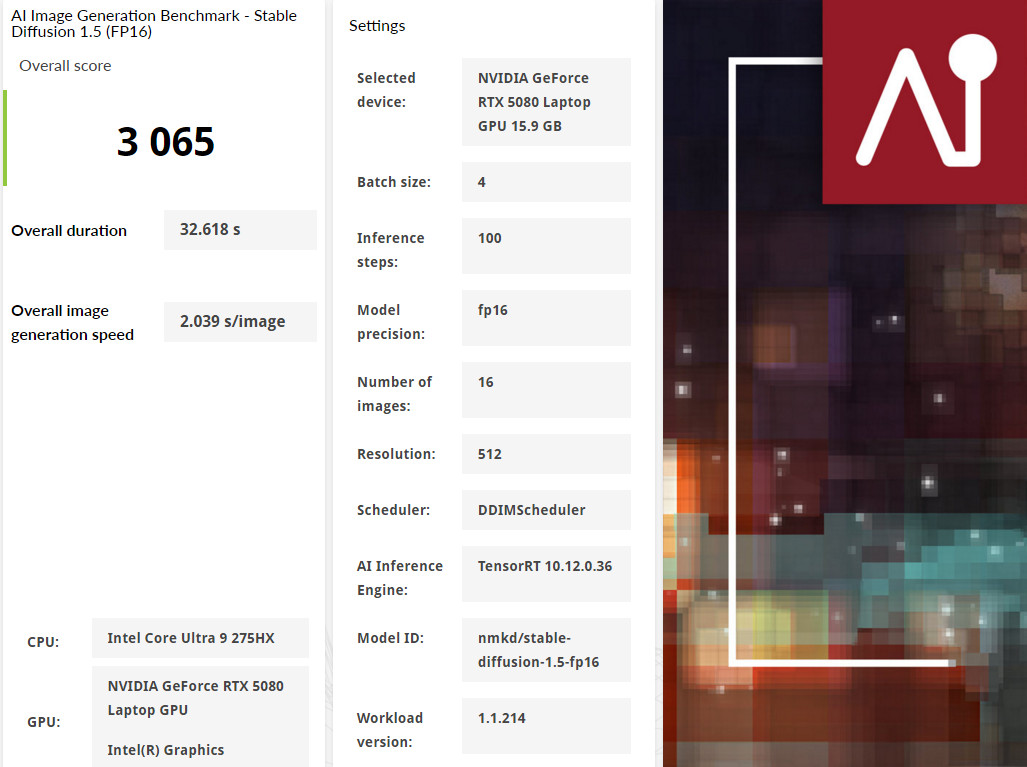

UL Procyon AI Image Generation Benchmark 提供 Stable Diffusion XL (FP16) 與 Stable Diffusion 1.5 (FP16) 的兩種測試情境,並支援 ONNX runtime with DirectML、NVIDIA TensorRT 與 Intel OpenVINO 的推論引擎。

ROG NUC (2025) NUC15JNK 採用 RTX 5080 GPU 使用 TensorRT 引擎進行測試,Stable Diffusion 1.5 XL (FP16) 可達到 2543 分、花費 235.8 秒推論出 16 張圖片、每張圖片需要 14.7 秒的推論時間。若改為 Stable Diffusion 1.5 標準模型,則有著 3065 分、32.6 秒完成、每張圖僅需 2 秒時間。

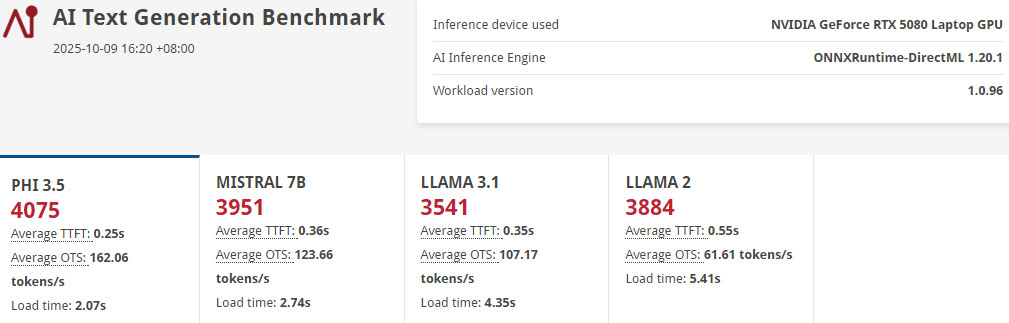

UL Procyon AI Text Generation Benchmark 提供 ONNX 模型包含 Phi-3.5-mini、Llama-3.1-8B、Mistral-7B 與 Llama-2-13B 測試,每個模型測試 7 個 Prompts 包含 RAG 與非 RAG 的查詢,通過權重後的總分與平均 Time To First Token(TTFT)、平均 Output Token Speed(OTS)提供專業用戶橫量電腦的 AI LLM 推論效能。

ROG NUC (2025) NUC15JNK 採用獨顯 RTX 5080、ONNX 引擎,在 Phi-3.5 模型獲得 4075 分 / TTFT 0.25s / OTS 162.06、Mistral-7B 獲得 3951 分 / TTFT 0.36s / OTS 123.6s、Llama-3.1 獲得 3541 分 / TTFT 0.35s / OTS 107.1s、Llama 2 獲得 3884 分 / TTFT 0.55s / OTS 61.6s。

↑ UL Procyon AI Text Generation Benchmark。

ROG NUC (2025) NUC15JNK – 電腦效能跑分測試

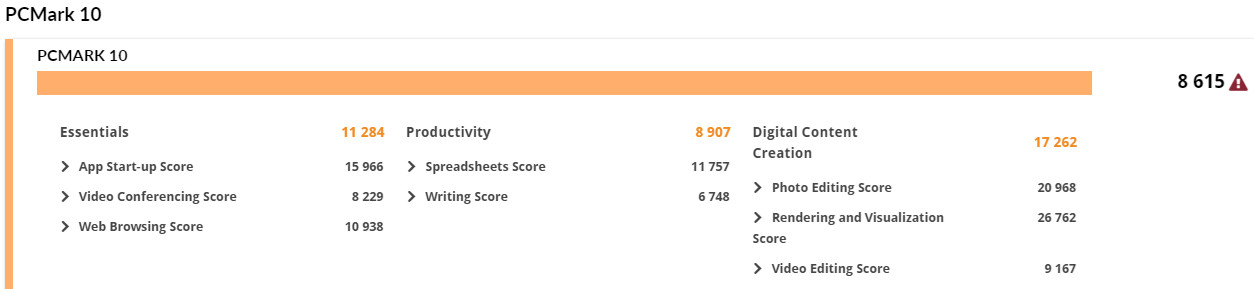

電腦整體性能先以 PCMark 10 進行測試,可分別針對 Essentials 基本電腦工作,如 App 啟動速度、視訊會議、網頁瀏覽性能進行評分,而 Productivity 生產力測試,則以試算表與文書工作為測試項目,至於 Digital Content Creation 影像內容創作上,則是以相片 / 影片編輯、渲染與可視化進行測。

ROG NUC (2025) NUC15JNK 達到 8615 分的成績,這效能無疑能滿足文書工作、上網、影音娛樂、遊戲與專業工作等使用需求,一般電腦工作 11284 分、生產力 8907 分、數位內容創作 17262 分的成績。

WebXPRT 4 瀏覽器效能測試,基於 HTML 5、JavaScript 與 WebAssembly-based 情境,模擬日常網頁的照片處理、AI 整理相簿、股票期權定價、基於 Wasm 的筆記加密與 OCR 掃描、銷售圖表、線上作業等測試情境,測試統一使用 Edge 瀏覽器。

ROG NUC (2025) NUC15JNK 總分達到 372 分的成績;這效能在 WebXPRT 4 資料庫中排行約在 96th 順位的高成績。

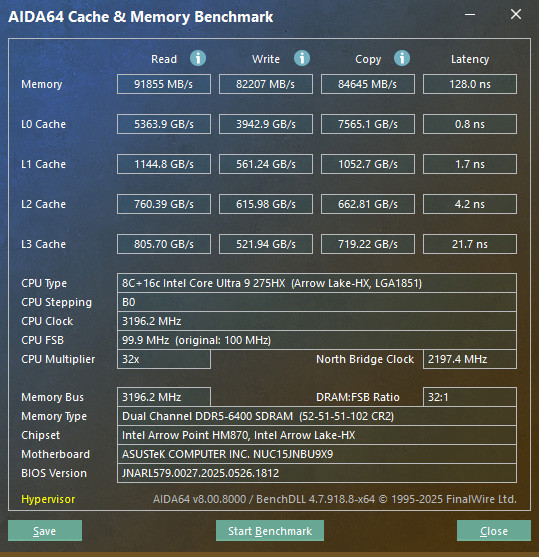

AIDA64 記憶體測試,ROG NUC (2025) NUC15JNK 採用雙通道 DDR5-6400 CSO-DIMM 記憶體,記憶體讀寫 91855 MB/s、82207 MB/s、記憶體延遲 128.0ns。

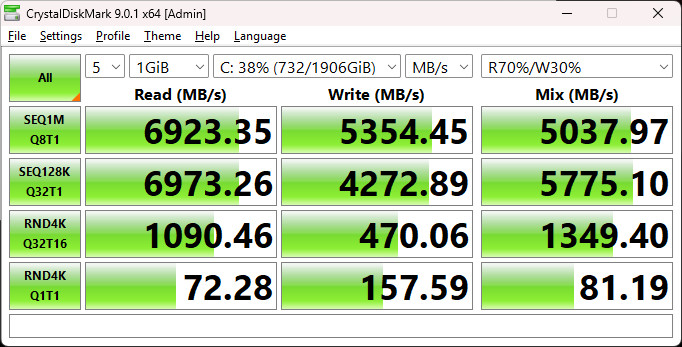

ROG NUC (2025) NUC15JNK 採用 1 根 2TB PCIe Gen4 M.2 SSD 做為系統碟,通過 CrystalDiskMark 測試循序讀寫可達 6923.3 MB/s、5354.4 MB/s。

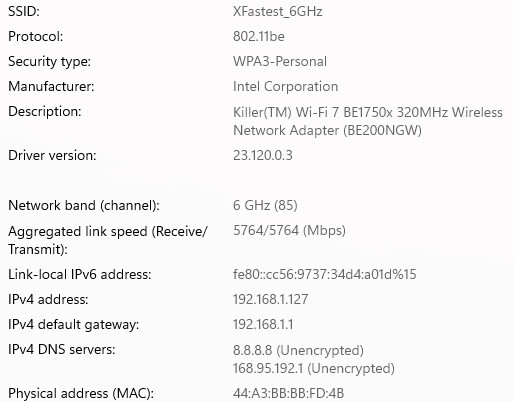

無線網路方面 ROG NUC (2025) NUC15JNK 採用 Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x 320MHz 無線網路晶片,通過實際連上 Wi-Fi 7 無線網路 6GHz 頻段,最高理論傳輸值為 5764 Mbps。

↑ Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x 320MHz。

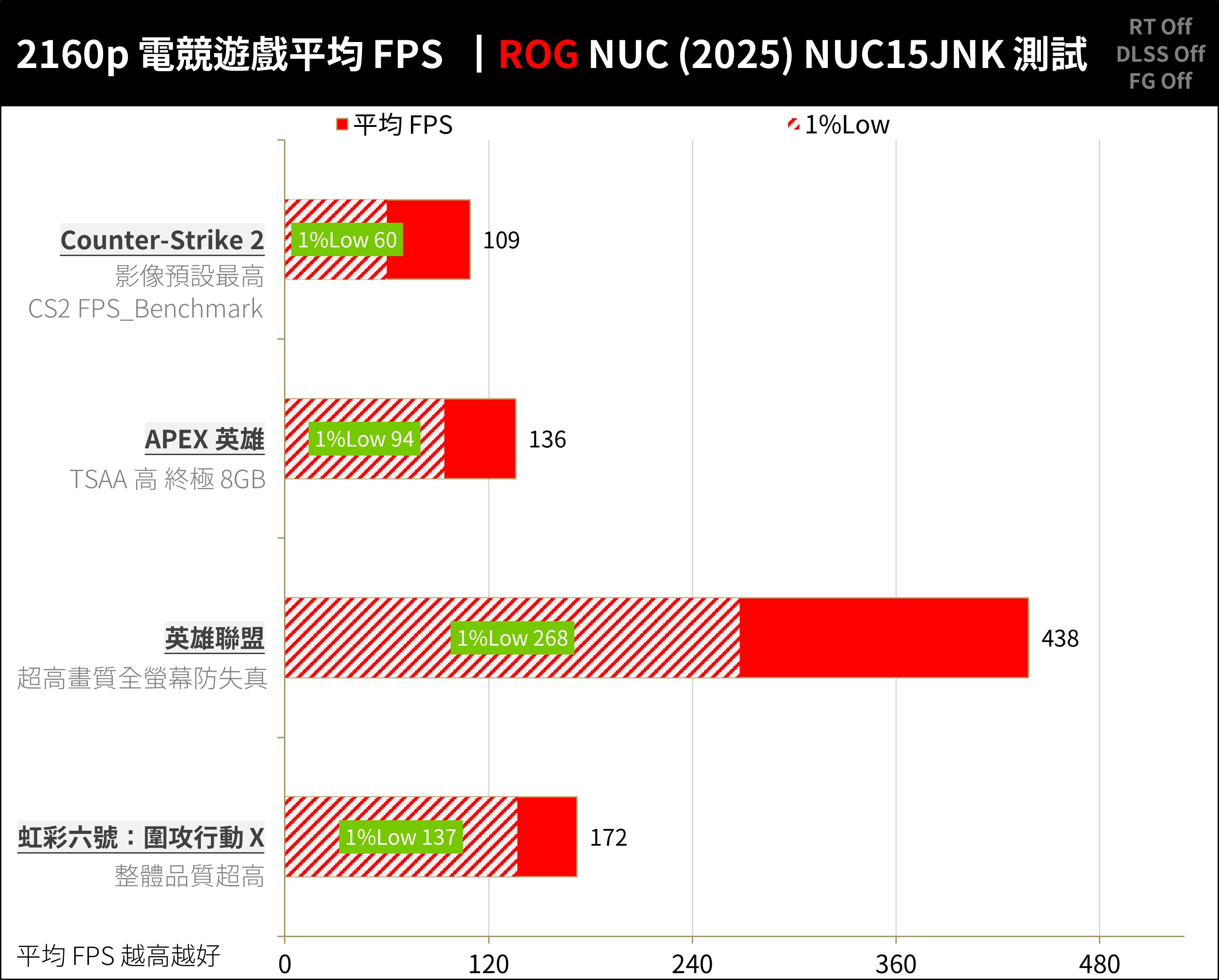

ROG NUC (2025) NUC15JNK – 4 款電競遊戲效能測試

4 款電競遊戲《虹彩六號:圍攻行動》、《英雄聯盟》、《APEX 英雄》與《Counter-Strike 2》等,都是重技巧、團隊的戰術競技射擊、DOTA 類型的遊戲,因此遊戲畫質、細節不高的狀況下,遊戲 FPS 也都是平均百幀以上的表現。測試以 2160p、特效最高設定進行。

ROG NUC (2025) NUC15JNK 在 4K 解析度下,CS2 平均 109 FPS / 1%Low 60 PFS、APEX 平均 136 FPS / 1%Low 94 FPS、英雄聯盟平均 438 FPS / 1%Low 268 FPS、R6X 平均 172 FPS / 1%Low 137 FPS。

若是偏愛射擊類電競遊戲的玩家,若使用 ROG NUC (2025) NUC15JNK 建議調整為 2K 解析度,才能確保有更高的 1%Low 的高幀數,但若是一般休閒遊玩 4K 電競也不成問題。

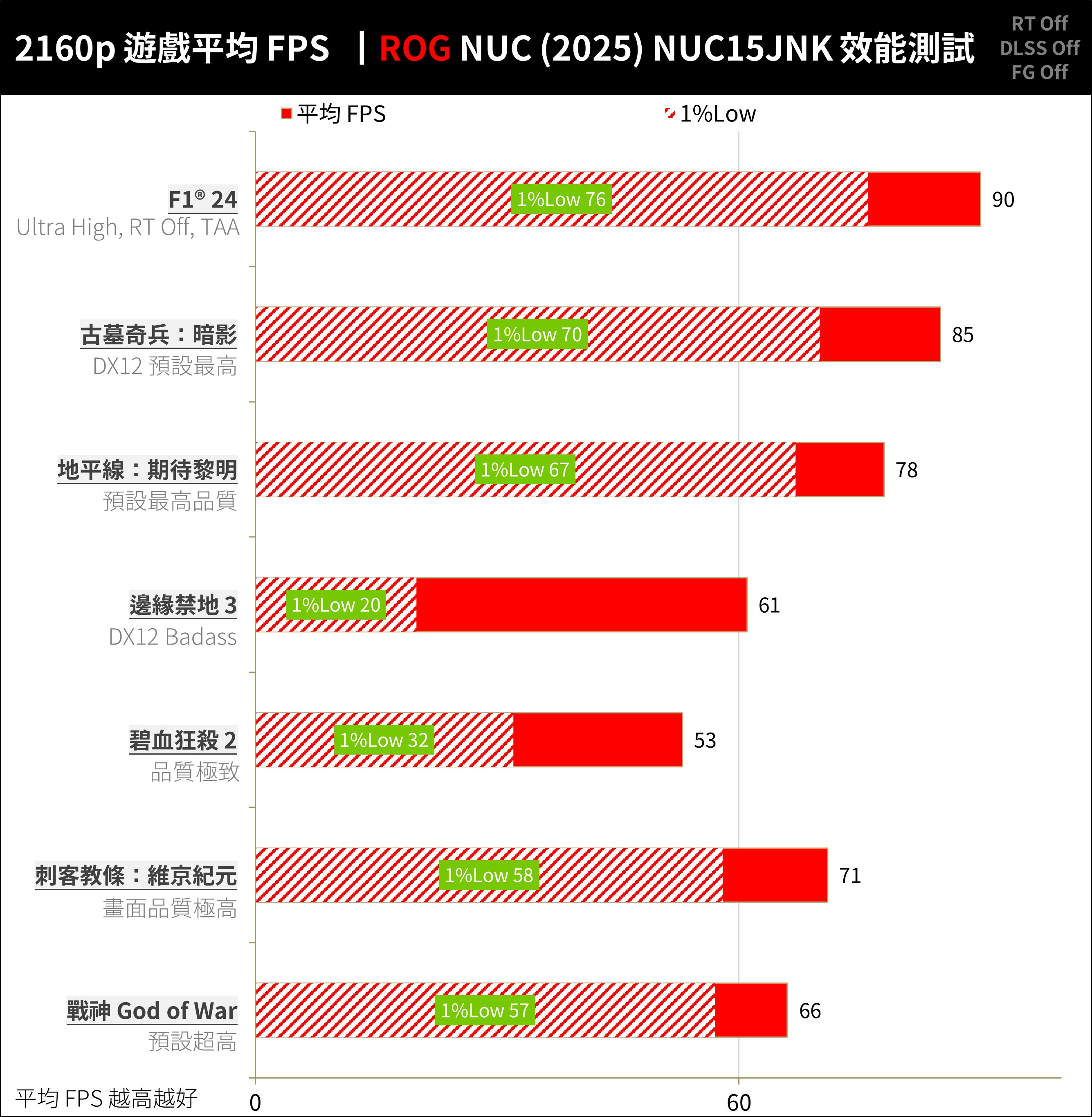

ROG NUC (2025) NUC15JNK – 7 款遊戲效能測試

7 款 AAA 遊戲平均效能,同樣測試 2160p 特效全開進行測試,這段測試不開啟光追功能與任何超解析度加速,主要測試 GPU 的實際傳統渲染遊戲效能。遊戲測試名單有《F1® 24》、《古墓奇兵:暗影》、《地平線:期待黎明》,以及吃重效能的《邊緣禁地 3》、《碧血狂殺 2》、《刺客教條:維京紀元》與《戰神》等測試。

ROG NUC (2025) NUC15JNK 在 2160p、不追光不加速的 AAA 遊戲中達到平均 72 FPS / 1%Low 54.2 FPS 的效能;對於一般 AAA 遊戲玩家可在 4K 解析度下獲得原生解析度渲染的出色效能,但若在意 1%Low 也有要有平均 100+ FPS 以上的表現,則需要搭配 DLSS 等加速技術才行。

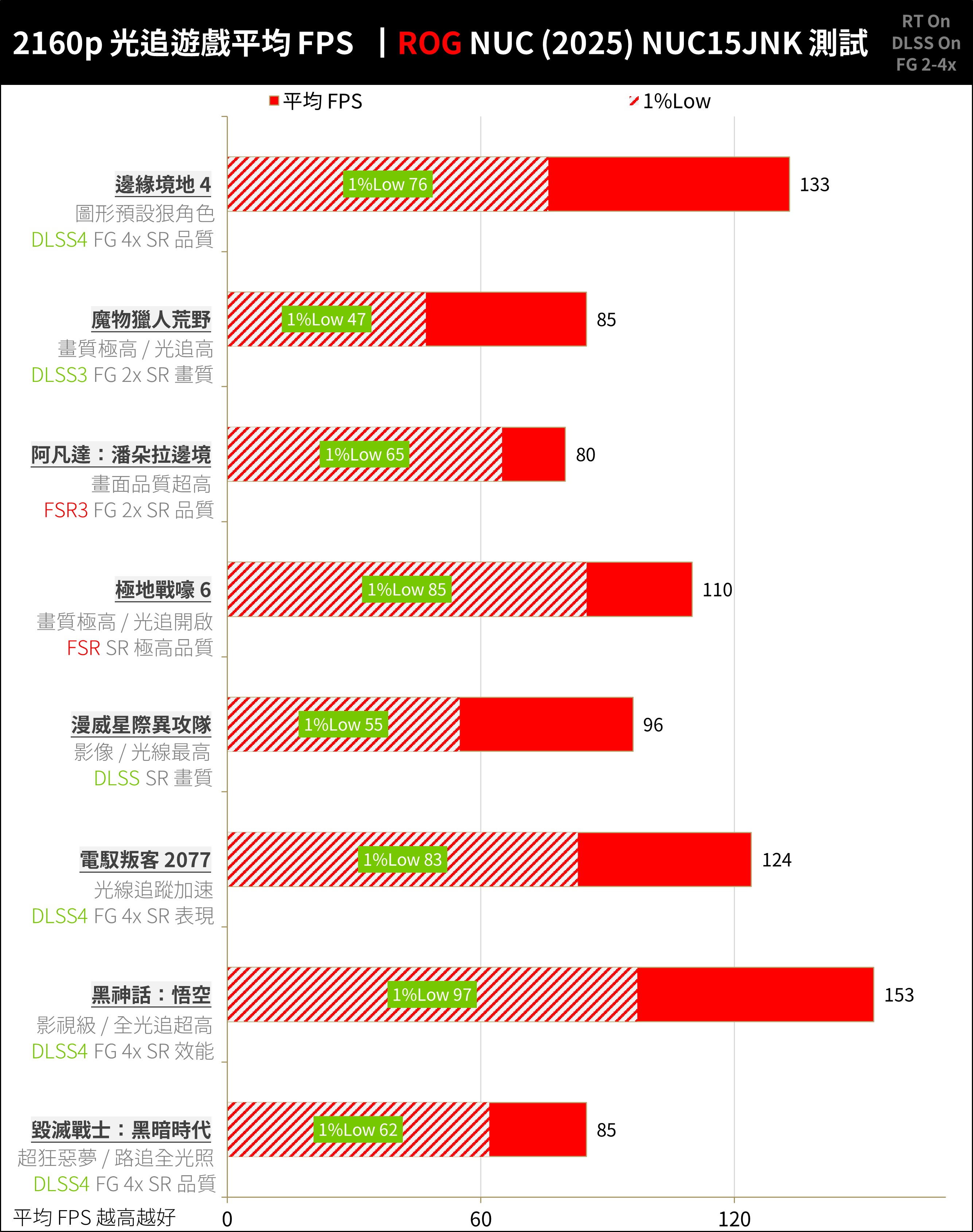

ROG NUC (2025) NUC15JNK – 8 款光追、SR + FG 加速遊戲測試

8 款光追、SR+FG 遊戲測試,使用 2160p 解析度,特效 / 光追最高設定外,也會啟用 DLSS 4 加速、畫格生成(FG)、超解析度(SR)等設定,詳細設定請參考圖表說明。

測試遊戲有 3 款使用全路徑追蹤:《電馭叛客 2077》、《黑神話:悟空》與《毀滅戰士:黑暗時代》,以及《漫威星際異攻隊》、《極地戰嚎 6》、《阿凡達:潘朵拉邊境》、《魔物獵人 荒野》與新出的《邊緣境地 4》等遊戲。

ROG NUC (2025) NUC15JNK 在 4K、光追、DLSS 4 加速的遊戲中達到平均 108.3 FPS / 1%Low 71.3 FPS。而在使用全光追、DLSS 4 多畫格生成技術的遊戲《電馭叛客 2077》平均 124 FPS、《毀滅戰士:黑暗時代》平均 85 FPS、《黑神話:悟空》平均 153 FPS。

簡單來說 RTX 50、DLSS 4 的多畫格生成、Reflex 2 等技術,可滿足全光線路徑追蹤遊戲所需的效能,讓喜愛新一代 AAA 遊戲的玩家不用擔心效能不足的問題。而 RTX 5080 筆電 GPU 搭配 DLSS 4 新技術,一樣可滿足玩家 2160p、4K 光追遊戲的效能需求。

ROG NUC (2025) NUC15JNK 功耗與溫度測量

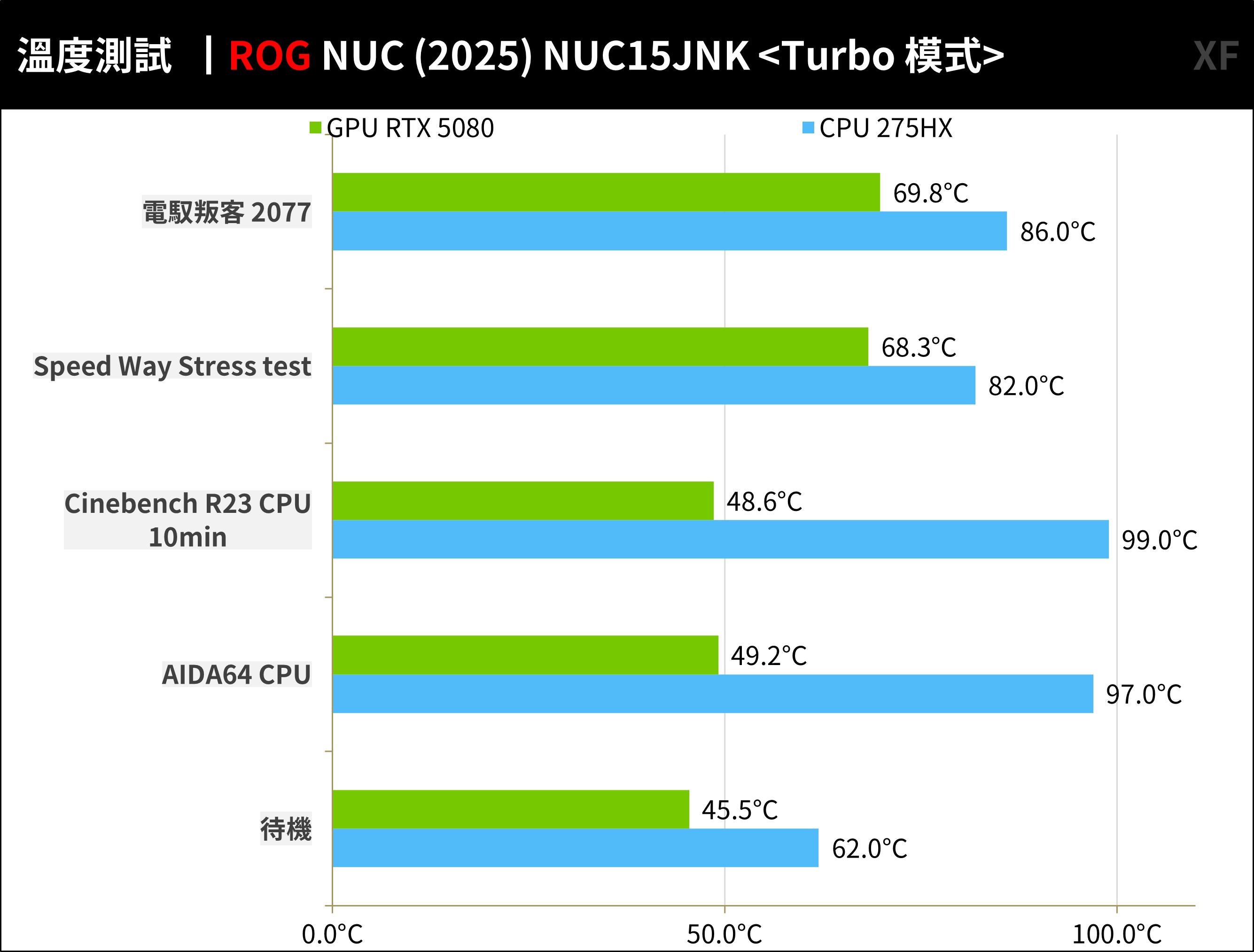

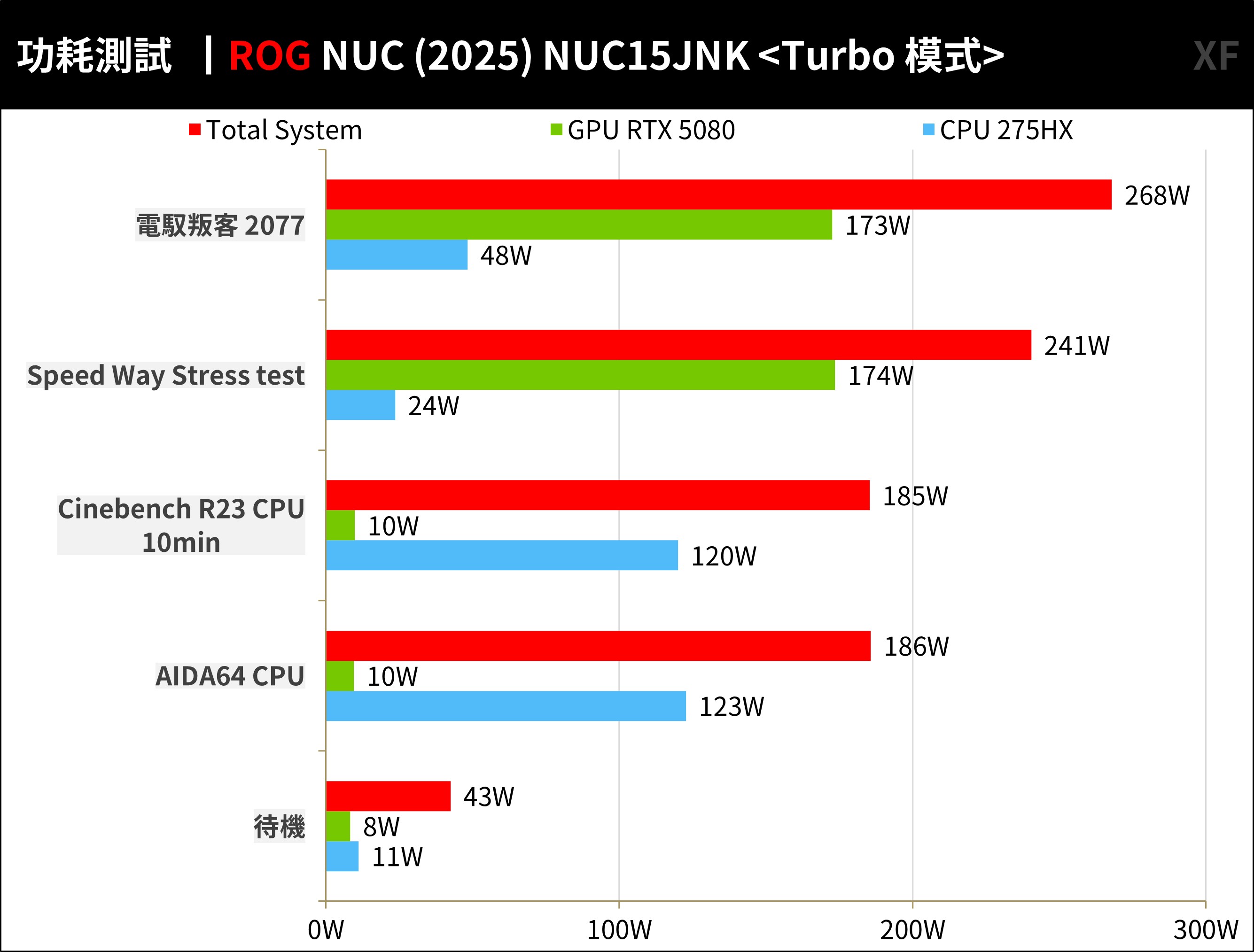

迷你主機的溫度與功耗測試,分別使用 AIDA64 CPU 與 Cinebench R23 測試 CPU 溫度,而 Speed Way Stress test 與《電馭叛客 2077》則針對 GPU 測試。功耗測量時使用 HWINFO 軟體偵測數值。

待機時 CPU 溫度約在 62°C 左右、GPU 則是 45.5°C,通過 AIDA64 CPU 測試 CPU 溫度達到 97°C,接著 Cinebench R23 測試 CPU 則達到 99°C。可見 CPU 的溫度相對難壓制,這也是 Intel HX 筆電處理器一直以來的表現。

Speed Way Stress test 時 CPU 約在 82°C 左右、GPU 反而較低 68.3°C,使用實際遊戲《電馭叛客 2077》測試,這時 CPU 溫度 86°C、GPU 溫度則是 69.8°C。相比之下 GPU 溫度控制的較好,至於同散熱器之下 CPU 溫度表現確實較高,或許換成 AMD 處理器可能就有不同的溫度狀況。

功耗測試時則多加入 Total System Power 資訊,首先 CPU 壓力測試下撇除前 56 秒的 Turbo 時間(CPU 功耗最高來到 170W),CPU 穩定維持在 120W 左右的功耗;而在 GPU 壓力測試時,GPU 幾乎維持在 174W 左右,也符合官方提到的 150+25W DynamicBoost 的功耗表現。

當然有趣的是 GPU 測試項目,相對 CPU 所需的功耗不高,但溫度還是相對難降低這也反應出 CPU 溫度表現確實相比 GPU 還要難壓制。

總結

3 公升體積的迷你主機能順暢遊玩 4K、全光追、AAA 大作遊戲,這就是「ROG NUC (2025) NUC15JNK」的真實力。採用 Intel Core Ultra 275HX 處理器、RTX 5080 筆電 GPU,在 2160p、不追光不加速的 7 款 AAA 遊戲中達到平均 72 FPS / 1%Low 54.2 FPS 的效能;面對 8 款光追、DLSS 4 加速的遊戲中達到平均 108.3 FPS / 1%Low 71.3 FPS 的穩定效能。

不僅效能充足,ROG NUC (2025) NUC15JNK 也有足夠的 USB、雙 M.2 等擴充功能,以及最多 5 螢幕輸出、Thunderbolt 4、2.5GbE 有線網路與 Wi-Fi 7 320MHz 無線網路,能夠滿足各種影音娛樂與工作等需求。

散熱方面,迷你主機在 Turbo 模式下表現並不會太差,風扇噪音也還在可接受範圍,若是平時使用則相當安靜,遊戲時風扇聲音稍大但戴上耳機就能完美忽略;至於 CPU 溫度表現確實較高,但在這體積之下也只能將就,而 GPU 溫度控制的就相當好。

價格方面,測試的 ROG NUC (2025) NUC15JNK 台灣售價為 $104,490 元。這價位相比同規格筆電確實高了一些,若相比一般 DIY ITX 迷你主機確實無法達到這 3 公升的迷你體積,一般 DIY ITX 機殼與主流顯卡支援下約在 11 公升的體積。

最終玩家選擇點在於是否想要一台 3 公升的迷你高效能電競主機,以及開箱即用的順暢遊戲體驗,而 ROG NUC (2025) 除了 RTX 5080 之外還有 5070 Ti、5070 與 255HX + RTX 5060 等組合,就看台灣市場是否會販售不同規格的選擇。