左右三艙!CORSAIR AIR 5400 開箱組裝 / 曲面旋轉門、上下側面導風罩、體外水冷散熱

海盜船醫這次利用葉克膜概念為機殼帶來前門體外水冷散熱風道。CORSAIR 新款左右三艙體機殼「AIR 5400」,有著獨特的前門水冷體外散熱風道,以及左艙體垂直煙囪散熱風道,最佳化左右三艙體配置的機殼散熱,而 AIR 5400 更採用雙玻璃打造全景魚缸曲面機殼,支援著 ATX 主板(支援背插)、360mm 水冷、430mm 大顯卡並提供顯卡支架,同樣有著 RS-R 與 LX-R 兩種版本,分別提供預裝 3 顆 RS120-R 或 LX120-R 反向風扇的選擇。

規格

材質:鋼、強化玻璃

顏色:黑、白

尺寸:467 x 340 x 470 mm

主機板相容性:Mini-ITX、Micro-ATX、ATX、E-ATX(305 x 267mm)、支援背插

前 I/O 連接埠:電源按鈕、2 x USB 3.2 Gen1 Type-C、1 x USB 3.2 Gen2 Type-C、3.5mm 耳機麥克風

PCIe 擴充槽:7

儲存空間:2 x 2.5”、1 x 3.5”

預裝風扇:AIR 5400 RS-R(3 x RS120-R)、Air 5400 LX-R(3 x LX120-R、iCUE LINK Hub)

風扇:前 3 x 120mm、上 3 x 120mm、後 1 x 120mm、底 3 x 120mm

冷排:前 240/360mm、上 240/360mm、底 240/360mm

CPU 散熱器高度:< 180mm

顯示卡長度:430mm

電源供應器:ATX 200mm

理線空間:134mm

防塵濾網:底

CORSAIR AIR 5400 機殼開箱組裝 / 很不一樣的左右三艙散熱思維

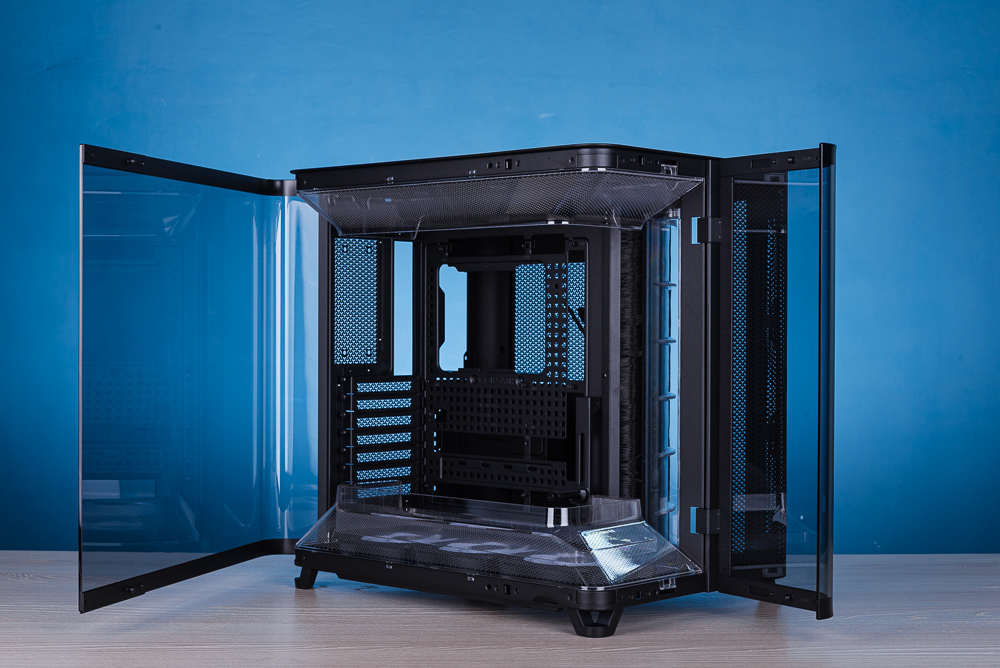

CORSAIR AIR 5400 機殼屬於左右雙艙的配置,但是海盜船將機殼右艙體前方獨立成為第三個艙體,讓這空間可安裝 360mm 水冷排,並利用側面透明導風罩阻隔空間,讓機殼前方的 360mm 水冷散熱氣流可獨立於機殼體外散熱。

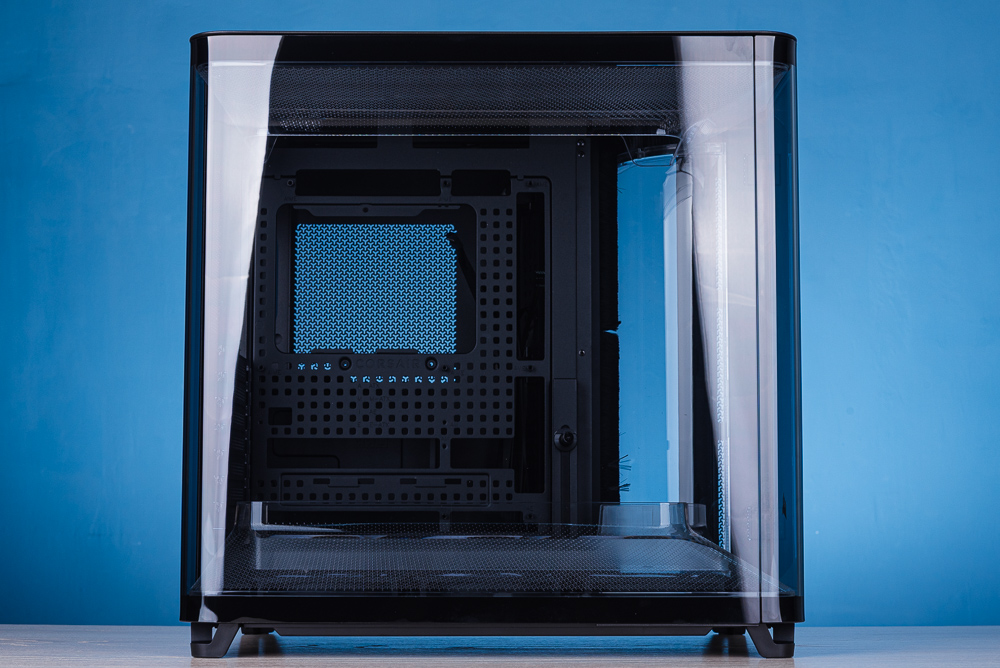

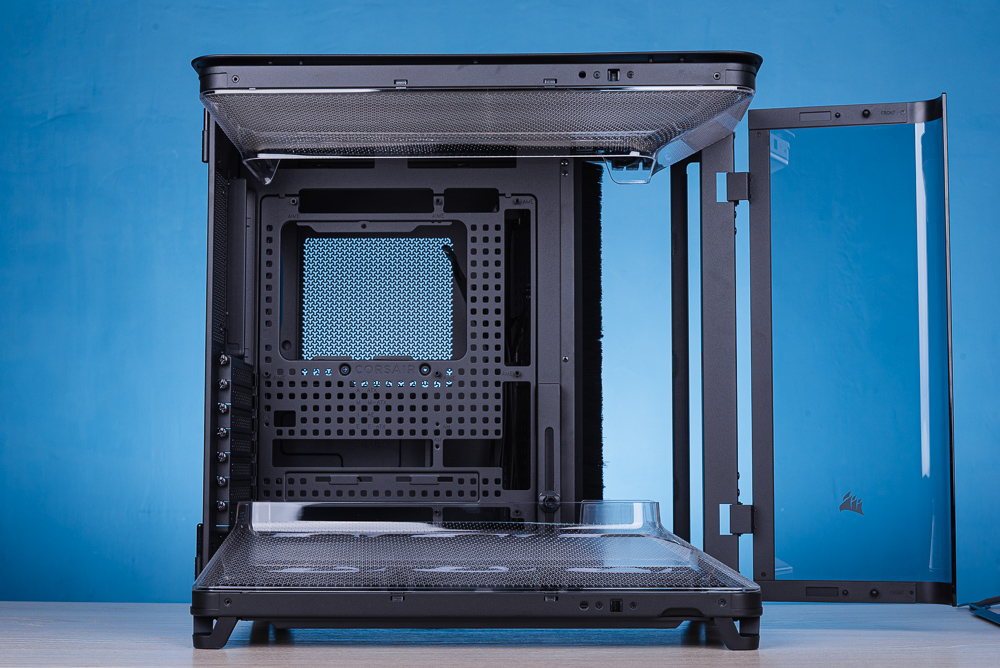

AIR 5400 呼應曲面玻璃設計讓機殼的四個角落都維持相同的圓角設計,前門與左側為曲面玻璃測透,並都採用旋轉門設計讓機殼多了幾分優雅。機殼內部可安裝 ATX 主板(支援背插)、7 槽 PCIe 空間,以及底部預裝 3 顆反向扇葉風扇,並提供預裝 RS120-R 或 LX120-R 風扇的版本可選擇。

擴充方面,機殼最多可安裝 10 顆 120mm 風扇、多組 360mm 水冷排、430mm 長度顯示卡並提供顯卡支架、右艙可安裝 200mm 長度的電源供應器。機殼內部維持著海盜對於 DIY 友善的便利設計,這就讓我們一邊開箱一邊說明。

外包裝有特別提到機殼含紙箱 +15kg 的重量,因此要搬移機殼時建議兩人合力。而紙箱外側也貼有內部機殼的顏色與搭配的風扇版本。

雙玻璃曲面旋轉門、前門體外 360mm 水冷散熱風道

CORSAIR AIR 5400 機殼採用左右雙艙設計,前門與左側採用曲面玻璃側透,並採用旋轉門 + 卡扣方式固定;而機殼的右側也有著同樣的曲面圓角設計。此外,機殼底部的 4 個腳墊則有特別設計鏤空的 V 字造型,讓機殼多了幾分質感。

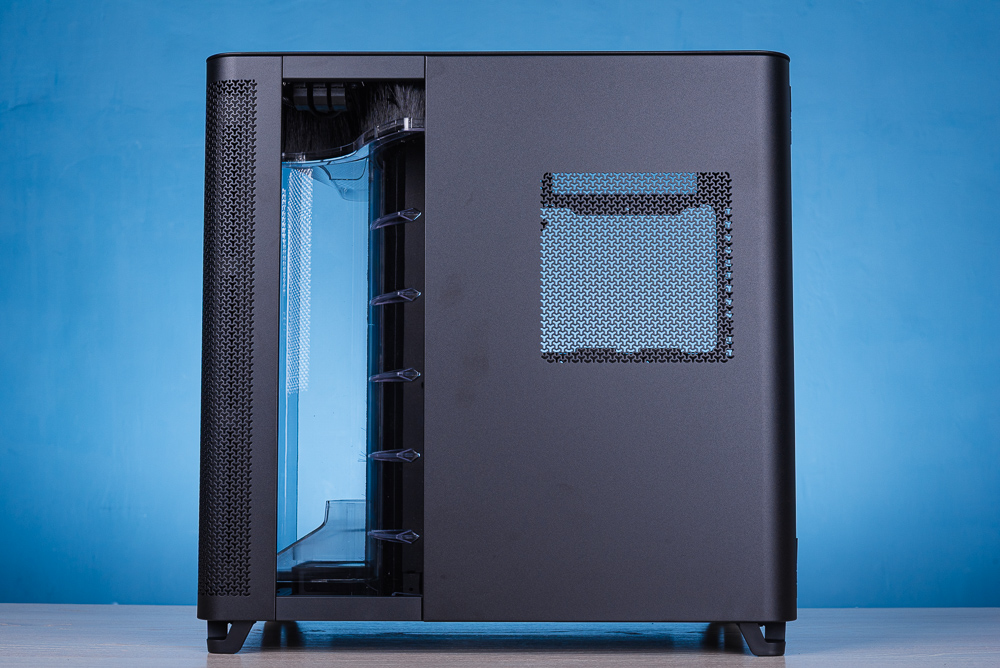

↑ 機殼前方造型,反而有點想是 Two-Face。左艙體採用玻璃前門、右艙體則是 Y 形狀散熱網孔。

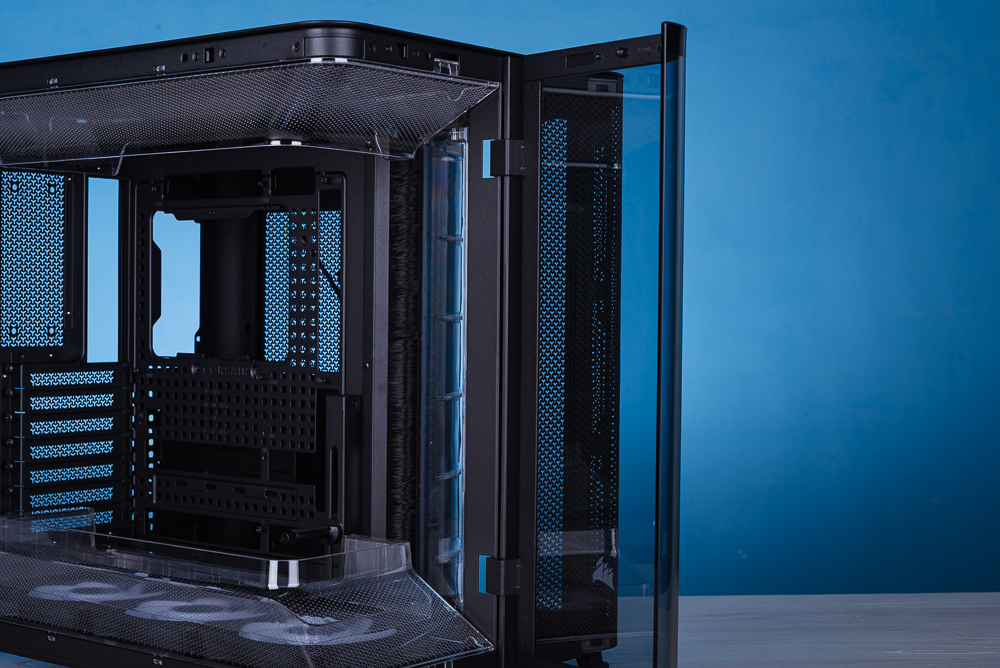

機殼左側加上前門都是曲面玻璃側透,讓機殼有著相當圓潤魚缸視覺。左側玻璃側透則在下方有著凹槽施力點,只要往外推就能打開玻璃側透;開啟左側玻璃側透後,即可推開前門玻璃側透。

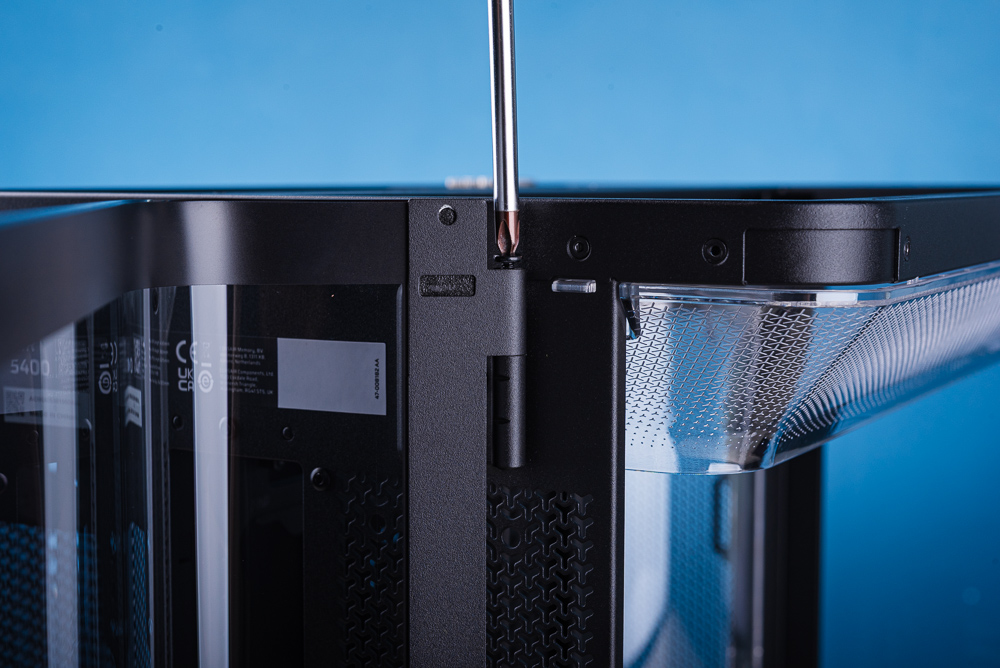

機殼前門曲面玻璃無法拆卸,因此玩家在 DIY 組裝時要稍微注意;機殼左側玻璃側透,則旋轉結構上方有螺絲固定,只要鬆開螺絲後就可以拆下玻璃側透。而玻璃側透在後方與前方備有金屬邊條,提供旋轉門與卡扣固定機構。

機殼右側則有著大型開孔,這設計就是為了讓前方的水冷排獨自體外散熱。而右側側板上有提供電供散熱的 Y 形狀開孔。

機殼後方,由於左側玻璃側透利用曲面、圓弧包住機殼,因此機殼後方原本 120mm 散熱風扇的開孔少掉一半,但透過配件一樣可安裝後方風扇。

左右雙艙的機殼,基本上電供與主板採背對背的配置,機殼也提供 7 個可重複使用的 PCIe 檔板;右艙最下方還提供 Link 走線開孔。

↑ 機殼後方,曲面玻璃包覆至機殼後方,因此會稍微犧牲後方 120mm 風扇位的空間。

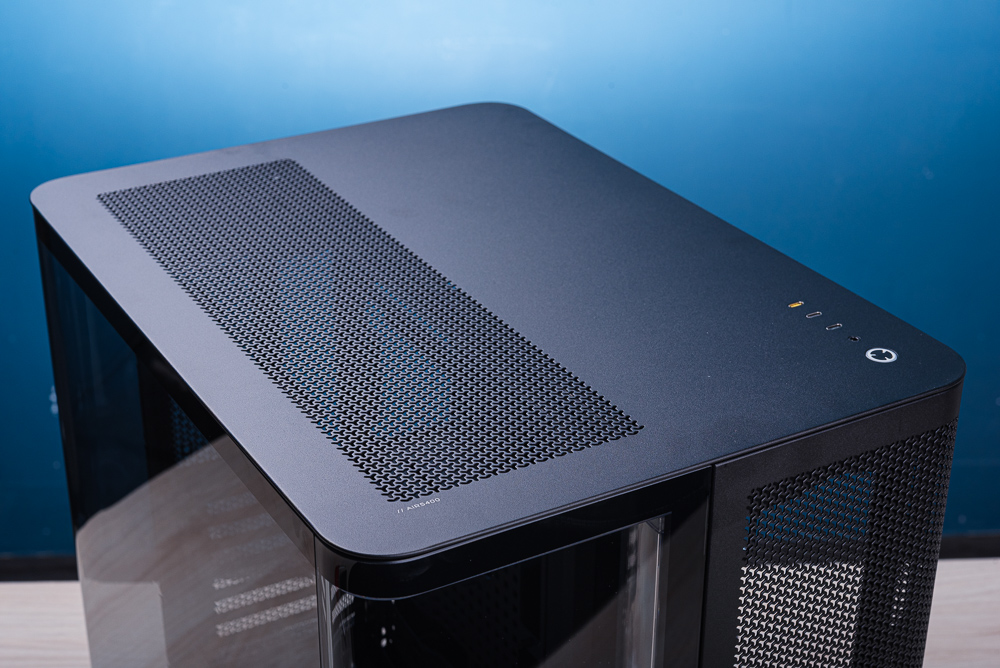

機殼頂部有著 3 個 120mm 的散熱空間;以及上置 I/O,提供電源按鈕、3.5mm 耳機麥克風、2 個 USB 3.2 Gen1 Type-C 與 1 個 USB 3.2 Gen2 Type-C(黃色);倘若還是能保留 2 個 USB-A 使用上會比較便利。

↑ 機殼上蓋,保有散熱開孔與上置 I/O;上蓋採用快拆卡扣固定。

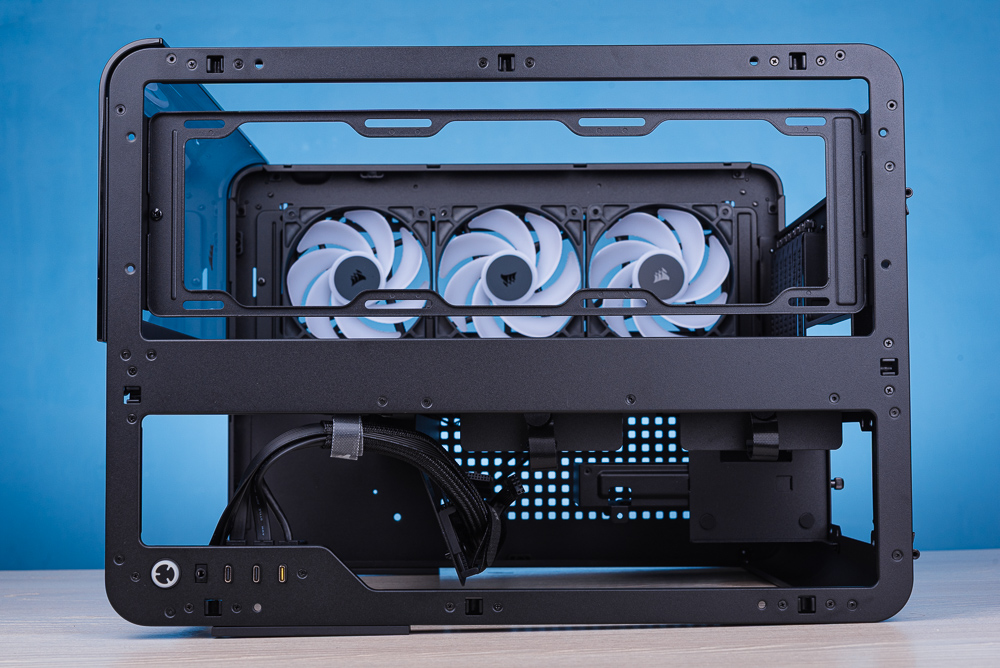

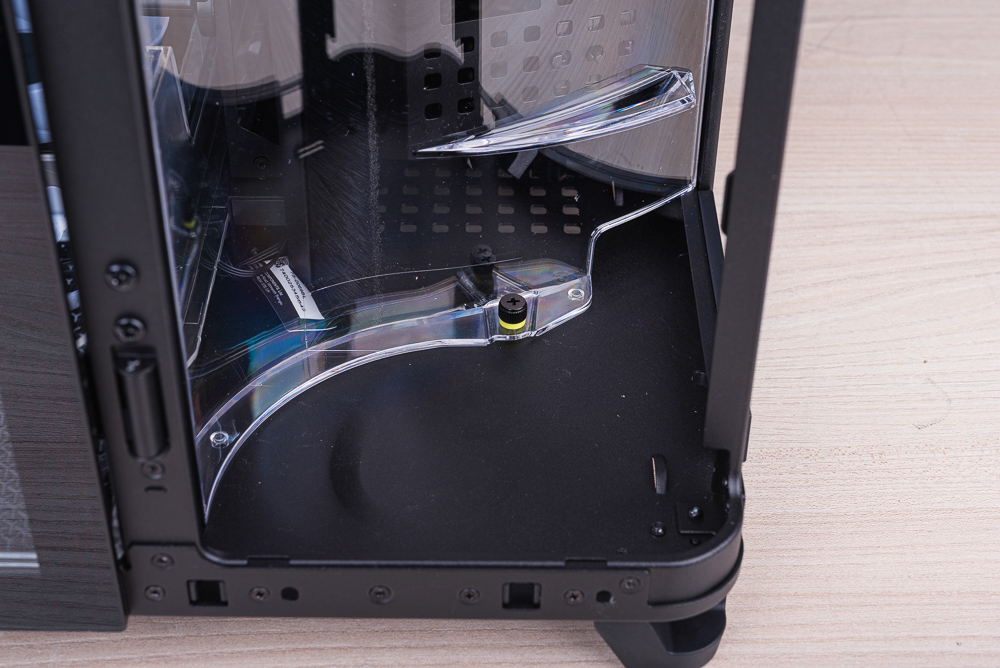

文章開頭提到的「前門體外水冷散熱風道」,即是 AIR 5400 在右艙體的前門可安裝 3 顆 120mm 風扇或者是 360mm 水冷排,水冷排加風扇厚度需小於 75mm。並且在內部使用透明導風罩,將右艙前方的風扇氣流直接導出機殼。

換句話說,AIR 5400 的前門風扇的氣流不會進入機殼當中,而是直接從機殼右邊的大型開孔排出。這就是 AIR 5400 的前門體外水冷散熱風道。

↑ 移除前門的散熱網孔,可見前方有著風扇拖架,可安裝 3 顆 120mm 風扇或者是 360mm 水冷排。

↑ 導風罩底部使用卡扣 + 底部手擰螺絲固定,拆除方式請參考說明書。

內部的導風罩走著曲面線條與刀鋒的造型,並在上方有著排列整齊的「尼龍毛刷」,用來阻隔上方的氣流同時讓導風罩上方可通過水冷管線、上置 I/O 等線材。

↑ 使用尼龍毛刷來阻隔空間,並讓上方可通過水冷管、上置 I/O 線材。

ATX 主板與背插支援、上下側導風罩、預裝底部 3 顆反向風扇

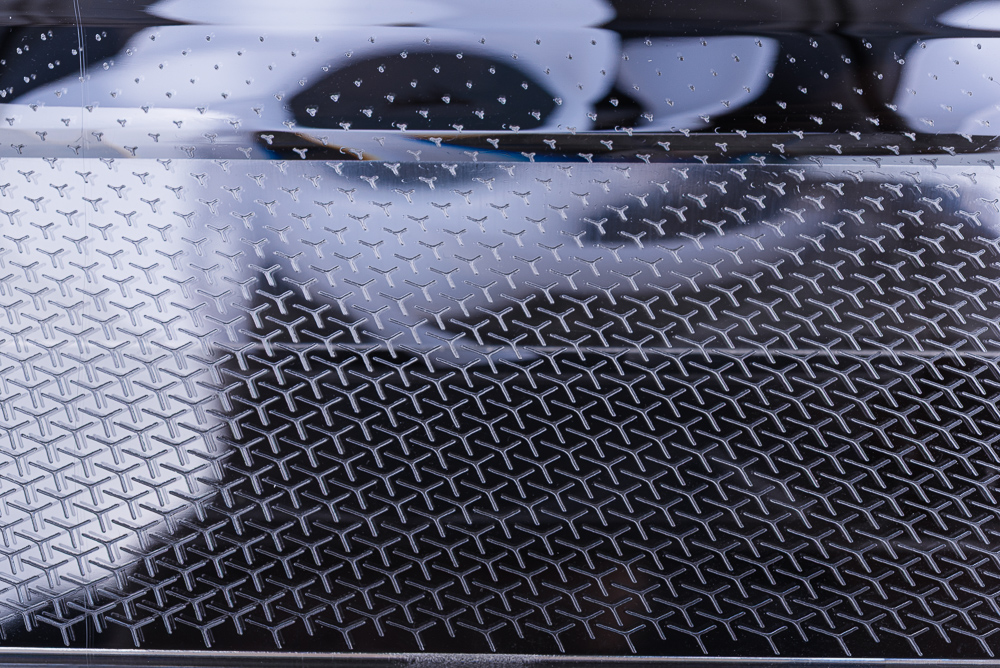

緊接著來到機殼左側的空間,這邊在上方與下方的風扇安裝處都備有透明的導風罩,除了做為外觀件之外也有效集中散熱氣流。左側上下導風罩拆裝都相當容易,在前方有個卡扣點只要扳開就可以拆下。而導風罩外觀上也都印有 Y 形狀的獨特紋路。

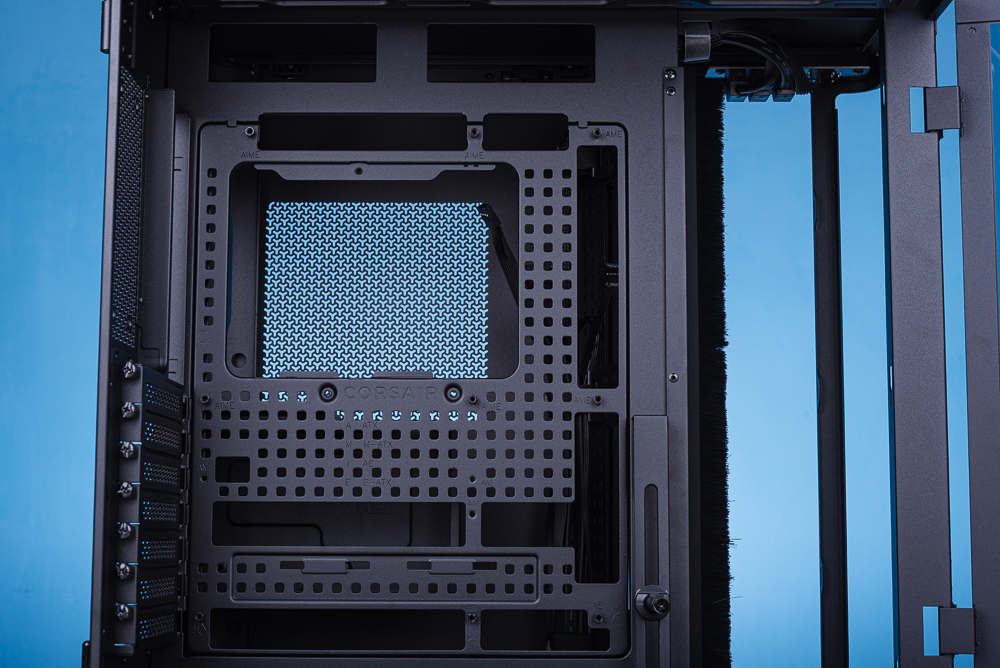

機殼內部可安裝 ATX、MATX、ITX 與背插主機板,但若要安裝 E-ATX 主板會相當考驗組裝走線難度。主板的上方與下方有著足夠的走線開孔,讓玩家在組裝時可輕鬆走線與理線。而在主板右下角則有簡易的顯卡支架。

主板右側的走線開孔,則是直接全開並採用「尼龍毛刷」來阻隔空間,讓機殼內部視覺更乾淨。主板底部則有檔板提供走線開孔。

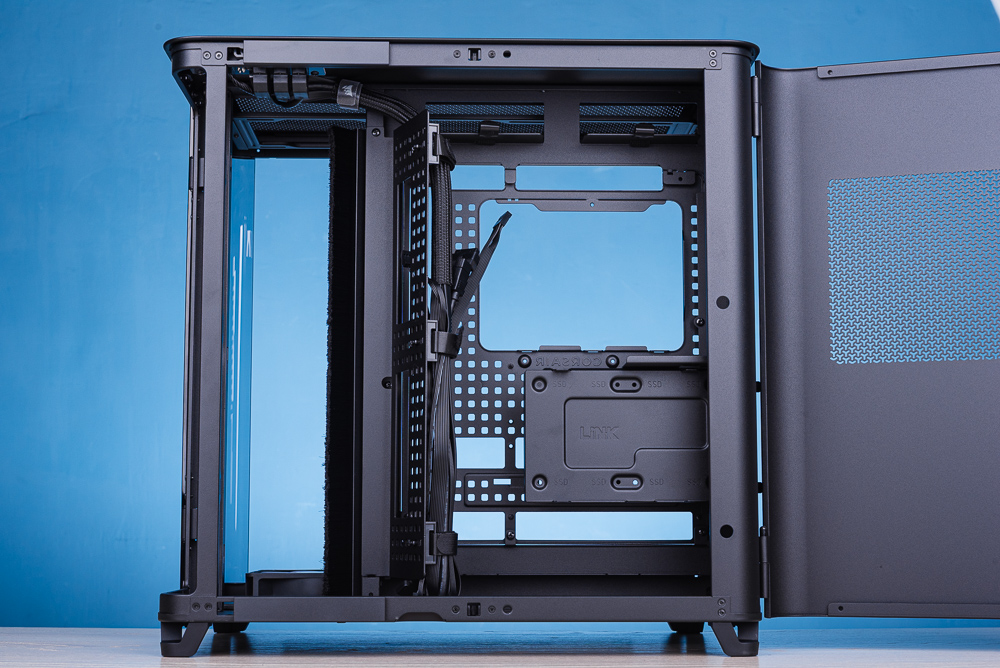

機殼右側空間,則在中間增加一塊理線支架並備有 3 個魔鬼氈、2 個走線開孔,讓玩家在組裝時可以有著更好的理線規劃。

AIR 5400 採用三艙體結構,因此右側有著 134mm 的理線深度;而電供則是側面安裝形式,最大支援 ATX 200mm 長度,但是電供過長的情況下會稍微增加理線難度,若是搭配 CORSAIR 自家「SHIFT」系列電供就沒問題。

儲存裝置托架則設置在電供下方,可安裝 2 個 2.5 吋與 1 個 3.5 裝置。若不安裝 3.5 吋裝置,則可用來固定 iCUE Link 的設備。

↑ 機殼 I/O 需要連接前面板針腳、USB 3.0、USB Type-C 與前音源。

機殼頂部可清楚看見左右雙艙的形式,而左艙體上方則有著風扇支架,可安裝 3 個 120mm 風扇或 360mm 水冷排。

最後配件盒中印有產品 QR-Code 掃描後可找到 AIR 5400 的組裝說明書。而配件則包含各種螺絲,但螺絲外包裝沒標示,此外還提供前面板延長線、後方 120mm 風扇拖架、前方防塵濾網。

CORSAIR AIR 5400 組裝注意事項

由於 AIR 5400 機殼前門無法拆卸,因此在 DIY 組裝時要稍微小心別敲到玻璃。安裝好主機板後,有點尷尬的地方在於簡易顯卡支架,會干涉主板 2 個 SATA 連接埠的使用;倘若一般只用 2 個 SATA 裝置的情況下這並不會影響,只不過 SATA 裝置使用較多時就必須移除這個顯卡支架才能使用。

↑ 簡易顯卡支架會干涉主板最上方的 2 個 SATA 連接埠(不一定所有主板都會干涉)。

此次組裝使用 CORSAIR HX1200i SHIFT 電源供應器,有著 200mm 的霸氣長度,但採用側面 Type 5 供電模組接頭,反而讓電供理線更容易。

↑ CORSAIR HX1200i SHIFT 電源供應器。

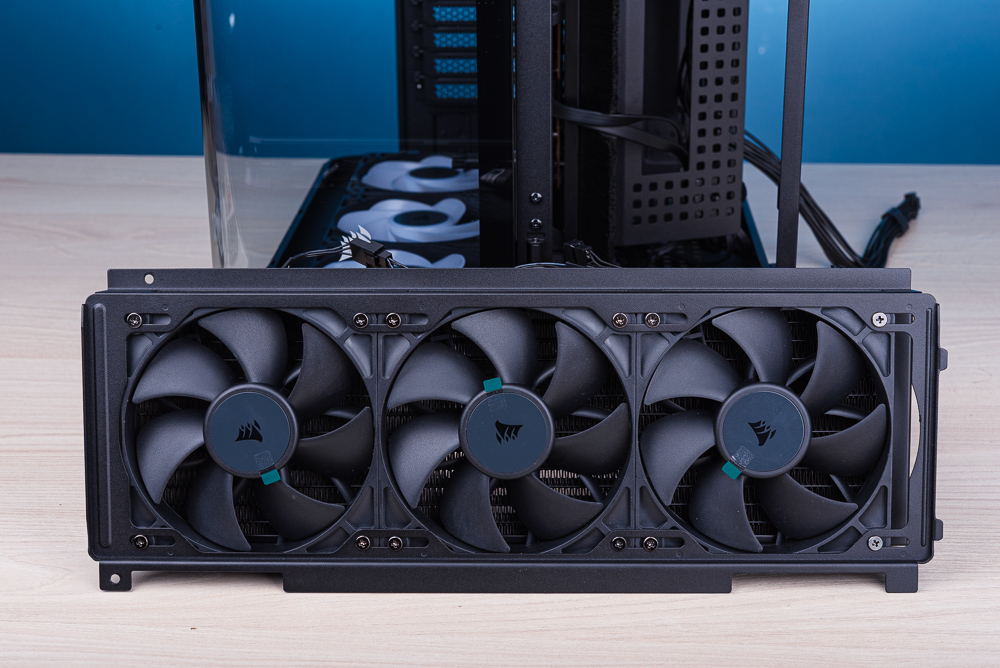

這咖機殼安裝最需要注意的就是「前門體外水冷散熱器」,首先將風扇拖架、風扇、水冷固定好,這步驟建議風扇螺絲不要全鎖緊,稍微留點空間可微調水冷排上下空間。

因為若將風扇對準安裝在支架最上方,這會導致水冷排撞機殼無法順利推進機殼當中,稍微放鬆冷排螺絲微調冷排高度再推進機殼當中。

此外,風扇的連接線必須藏在風扇框架內,風扇線材從水冷排上方通過再連接至主機板。這邊建議使用串接式風扇,像是 NAUTILUS 360 RS LCD 或 iCUE LINK 系列串接風扇的水冷散熱器。

↑ 對準托架的卡扣點將水冷排推入機殼,這邊要注意風扇的線材不要外露要讓線材留在框架內。

緊接著要將導風罩推回機殼當中並固定,這步驟建議先將導風罩的底部突起處放入機殼,接著將水冷管、上置 I/O 線材的線拉高讓導風罩上方通過,稍微喬幾下就能順利將導風罩推回機殼當中。

實際空間足夠,但是第一次安裝 AIR 5400 的體外水冷散熱器時會需要稍微研究一下空間,並慢慢調整水冷排高度才能順利安裝。實際安裝後,水冷排的風扇螺絲高度建議鎖在支架鎖孔的一半高,這高度能順利安裝水冷排與導風罩。

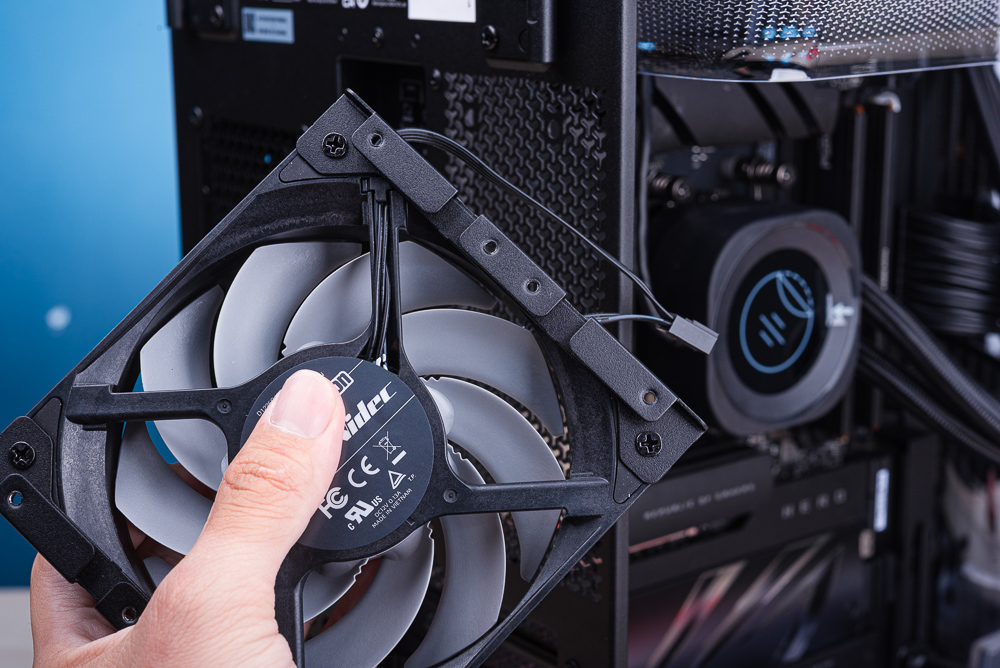

機殼後方 120mm 風扇安裝空間,則需使用配件中的托架固定在風扇上,接著就可以鎖在機殼後方。如果想安裝後方風扇,CORSAIR 建議後方風扇為「進風」安裝,如此一來可有效降低主板 VRM 與 第一根 M.2 SSD 溫度。

機殼提供簡易的顯卡支架,可利用十字螺絲起子來放鬆支架,調整到適合的高度後再鎖上即可。

儲存裝置托架,則是透過手擰螺絲從機殼後方固定鬆開螺絲後即可取下托架。可提供 2 個 2.5 吋與 1 個 3.5 吋裝置的安裝。安裝方式,則是將 2.5 吋鎖在托架裡面、3.5 吋鎖在托架外,實際安裝都不會影響 SATA 電源與資料傳輸線的連接。

但老實說,若能直接給硬碟籠形式反而會比較好安裝;而且要將儲存裝置托架鎖回機殼時,因為沒有卡扣輔助點,有點瞎子摸象在利用後方手擰螺絲探索托架的鎖孔點,這步驟確實有點不便利。

CORSAIR AIR 5400 上機實拍

AIR 5400 組裝使用 ROG CROSSHAIR X870E HERO 主機板與 NAUTILUS 360 RS LCD 水冷散熱器、RTX 4080 Super 顯示卡,以及額外加裝 3 顆黑色 RS120-R 風扇於機殼上方,確保機殼左艙有著足夠的垂直散熱氣流。

最後,機殼右側理線提供給大家參考。左右雙艙體配置下,AIR 5400 有非常足夠的理線空間,即便安裝 200mm 長度的 ATX 電供也可有著相當不錯的理線體驗。

總結與散熱測試

CORSAIR AIR 5400 重新詮釋左右雙(三)艙機殼的設計,前門、左側採用曲面玻璃側透包住左艙體,右艙體也維持相同的曲面圓角設計,讓機殼有著 270° 全景圓角的觀賞體驗。更利用右艙前門空間,打造專屬 360mm 水冷排的體外散熱風道,讓機殼左艙體保有垂直散熱風道。

AIR 5400 是針對 CPU 水冷散熱所開發,將 CPU 的 360mm 水冷排移至機殼右艙前門,並獨立水冷排的散熱氣流,其目的就是要與 GPU 顯卡的散熱相互獨立。目前機殼主流是將 CPU 水冷安裝在機殼頂部(出風),但會因為顯卡負載提升時吸入機殼內顯卡的廢熱,而導致 CPU 溫度跟著提升的問題(若將 CPU 水冷改裝至機殼前方(進氣),則會讓顯卡更熱)。

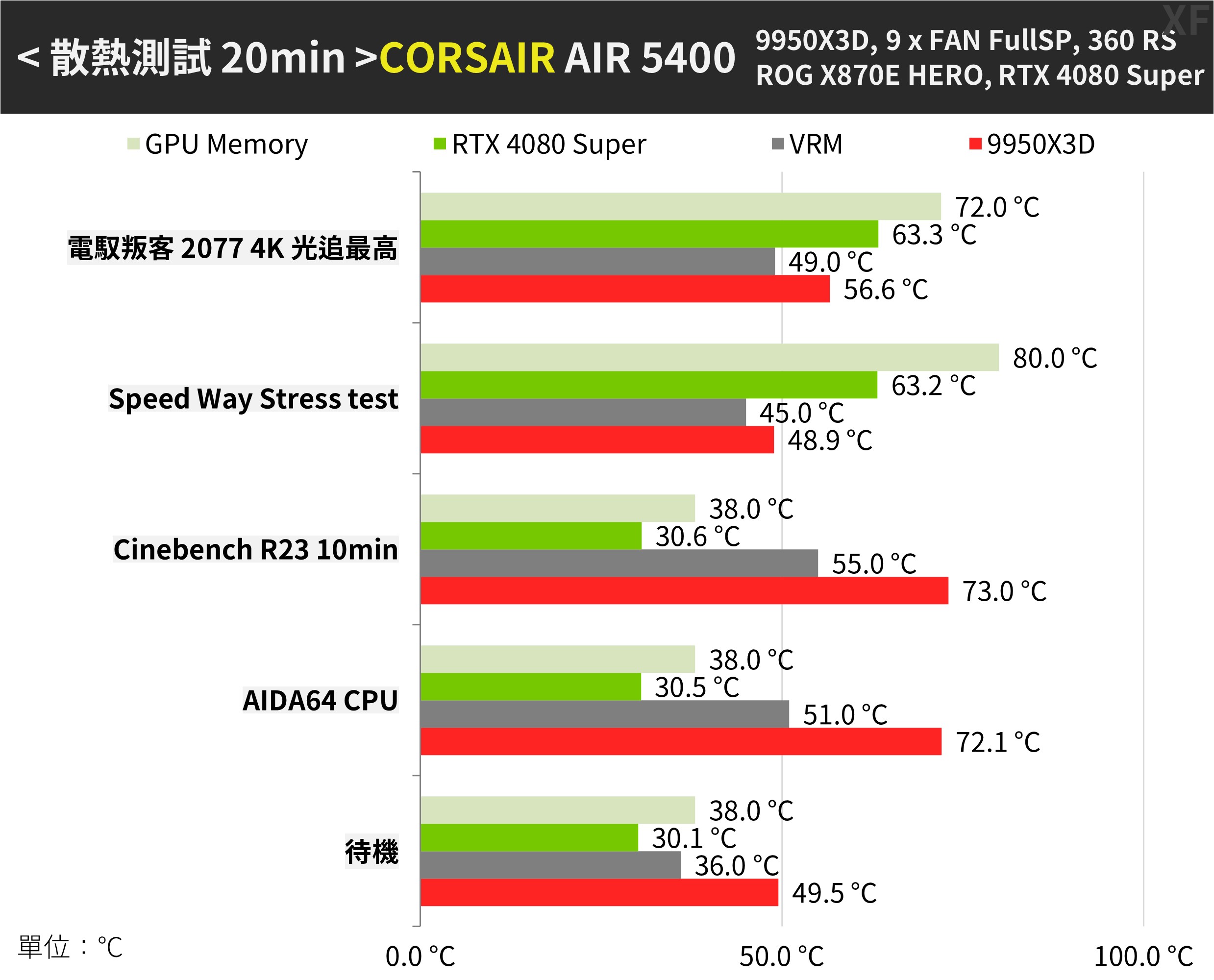

通過散熱測試,AIR 5400 在待機時 99500X3D CPU 49.5°C、RTX 4080 Super GPU 30.1°C;在 AIDA64 CPU 壓力測試下,CPU 溫度來到 72.1°C、VRM 51°C;緊接著 Cinebench R23 壓力測試下 CPU 溫度來到 73°C、VRM 55°C;在 CPU 測試期間肯定不會影響 GPU 溫度。

模擬遊戲的 Speed Way Stress Test 測試,GPU 溫度來到 63.4°C、記憶體 80°C,至於《電馭叛客 2077》4K 光追最高設定下 GPU 70.1°C、記憶體溫度 76°C。測試時可發現,在遊戲測試時 CPU 溫度相比一般機殼還要低,這也是 AIR 5400 獨到之處。

組裝方面,AIR 5400 右側前門安裝水冷散熱器與導風罩的步驟相對吃經驗,風扇線材要包在風扇框架內、水冷排不能裝太高否則會塞不進機殼、水冷排進到機殼後再鎖高一點讓導風罩可通過,這確實在組裝上需要點技巧。只不過上置 I/O 全給 USB-C 這真的有點矯枉過正。

售價方面,開箱的 AIR 5400 RS-R 版本美金建議售價 $249.99 元、若是 AIR 5400 LX-R 版本則是美金 $329.99 元;這價位確實不低,但能夠給予玩家與眾不同的左右三艙散熱體驗。

「有興趣的玩家,可以參考Corsiar PCHOME賣場:https://bit.ly/4nIbsOP」